—

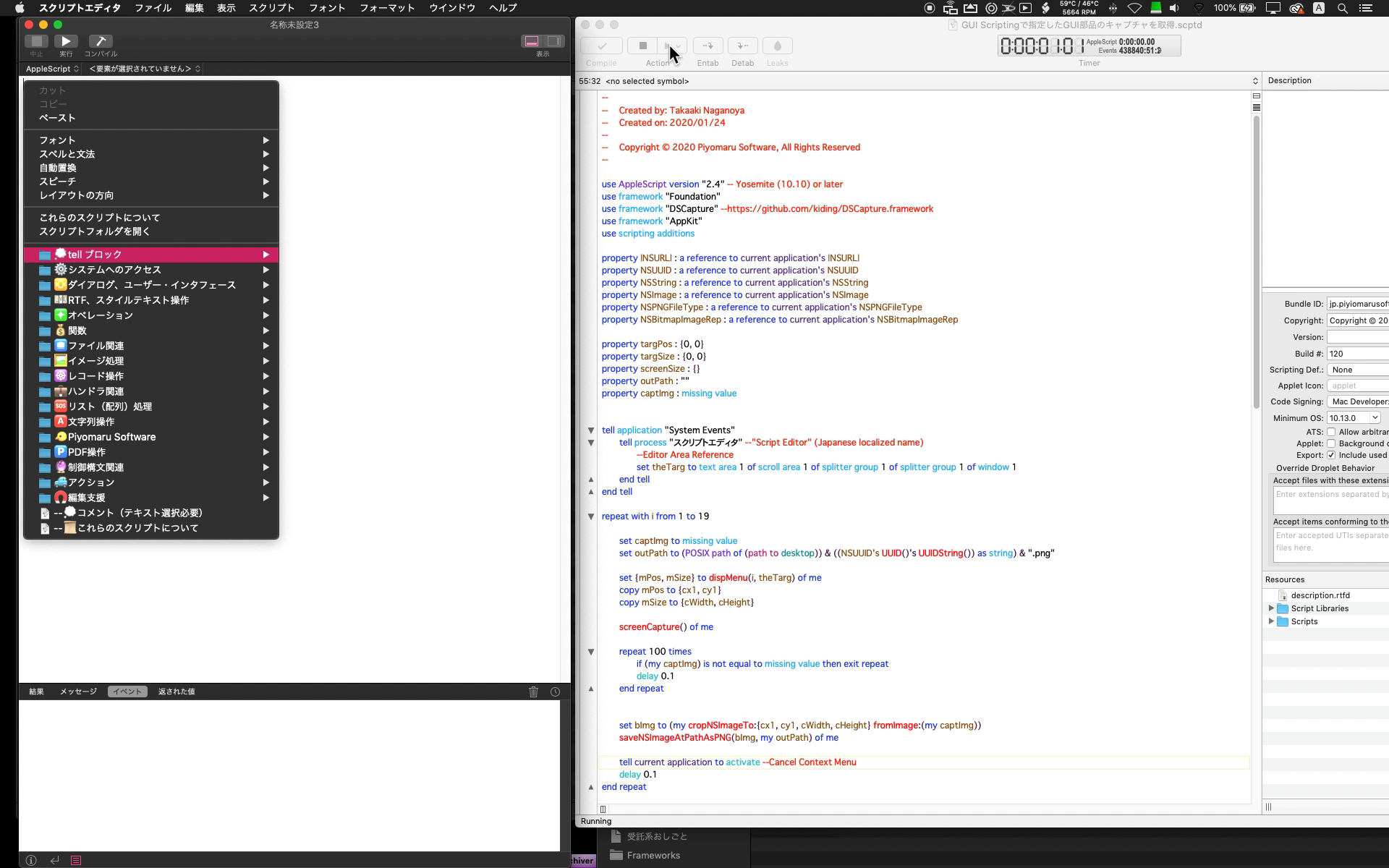

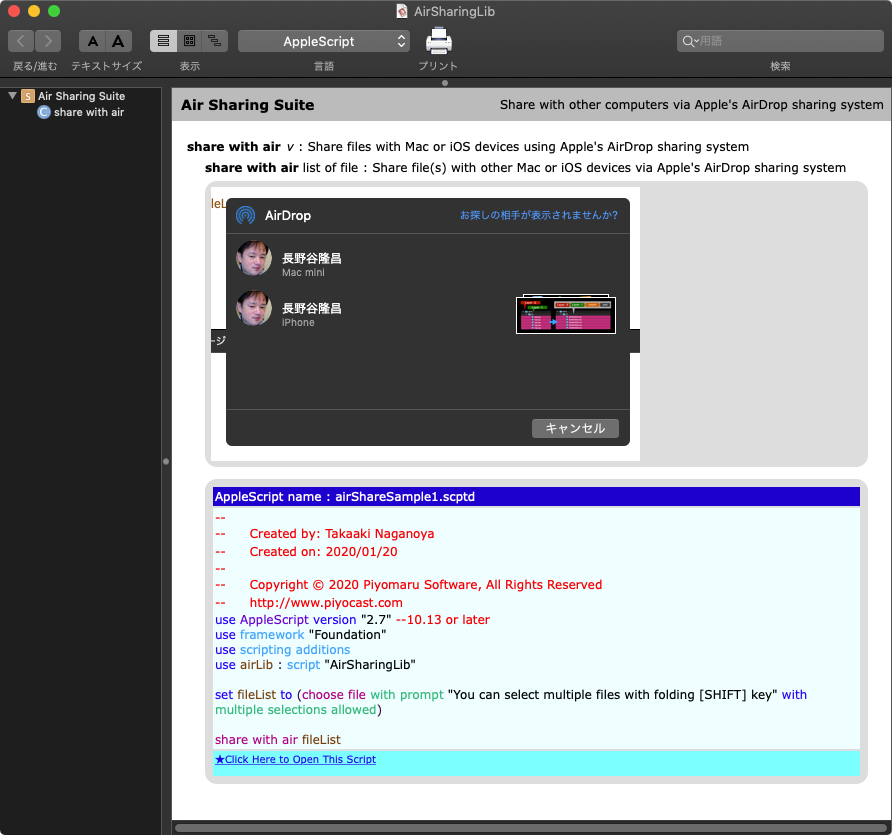

– Created by: Takaaki Naganoya

– Created on: 2020/01/23

—

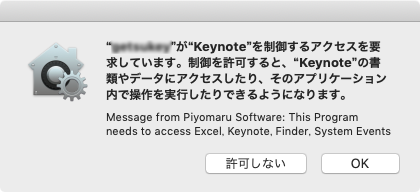

– Copyright © 2020 Piyomaru Software, All Rights Reserved

—

set outList to {}

repeat with i from 1867 to 2021

set aStr to (i as string) & "/1/25"

set {aGengoStr, aGengoNum} to retJapaneseGengo(aStr) of JGengoKit

set the end of outList to {i, aGengoStr, aGengoNum}

end repeat

return outList

–> {{1867, "(改暦前)", false}, {1868, "明治", 1}, {1869, "明治", 2}, {1870, "明治", 3}, {1871, "明治", 4}, {1872, "明治", 5}, {1873, "明治", 6}, {1874, "明治", 7}, {1875, "明治", 8}, {1876, "明治", 9}, {1877, "明治", 10}, {1878, "明治", 11}, {1879, "明治", 12}, {1880, "明治", 13}, {1881, "明治", 14}, {1882, "明治", 15}, {1883, "明治", 16}, {1884, "明治", 17}, {1885, "明治", 18}, {1886, "明治", 19}, {1887, "明治", 20}, {1888, "明治", 21}, {1889, "明治", 22}, {1890, "明治", 23}, {1891, "明治", 24}, {1892, "明治", 25}, {1893, "明治", 26}, {1894, "明治", 27}, {1895, "明治", 28}, {1896, "明治", 29}, {1897, "明治", 30}, {1898, "明治", 31}, {1899, "明治", 32}, {1900, "明治", 33}, {1901, "明治", 34}, {1902, "明治", 35}, {1903, "明治", 36}, {1904, "明治", 37}, {1905, "明治", 38}, {1906, "明治", 39}, {1907, "明治", 40}, {1908, "明治", 41}, {1909, "明治", 42}, {1910, "明治", 43}, {1911, "明治", 44}, {1912, "明治", 45}, {1913, "大正", 2}, {1914, "大正", 3}, {1915, "大正", 4}, {1916, "大正", 5}, {1917, "大正", 6}, {1918, "大正", 7}, {1919, "大正", 8}, {1920, "大正", 9}, {1921, "大正", 10}, {1922, "大正", 11}, {1923, "大正", 12}, {1924, "大正", 13}, {1925, "大正", 14}, {1926, "大正", 15}, {1927, "昭和", 2}, {1928, "昭和", 3}, {1929, "昭和", 4}, {1930, "昭和", 5}, {1931, "昭和", 6}, {1932, "昭和", 7}, {1933, "昭和", 8}, {1934, "昭和", 9}, {1935, "昭和", 10}, {1936, "昭和", 11}, {1937, "昭和", 12}, {1938, "昭和", 13}, {1939, "昭和", 14}, {1940, "昭和", 15}, {1941, "昭和", 16}, {1942, "昭和", 17}, {1943, "昭和", 18}, {1944, "昭和", 19}, {1945, "昭和", 20}, {1946, "昭和", 21}, {1947, "昭和", 22}, {1948, "昭和", 23}, {1949, "昭和", 24}, {1950, "昭和", 25}, {1951, "昭和", 26}, {1952, "昭和", 27}, {1953, "昭和", 28}, {1954, "昭和", 29}, {1955, "昭和", 30}, {1956, "昭和", 31}, {1957, "昭和", 32}, {1958, "昭和", 33}, {1959, "昭和", 34}, {1960, "昭和", 35}, {1961, "昭和", 36}, {1962, "昭和", 37}, {1963, "昭和", 38}, {1964, "昭和", 39}, {1965, "昭和", 40}, {1966, "昭和", 41}, {1967, "昭和", 42}, {1968, "昭和", 43}, {1969, "昭和", 44}, {1970, "昭和", 45}, {1971, "昭和", 46}, {1972, "昭和", 47}, {1973, "昭和", 48}, {1974, "昭和", 49}, {1975, "昭和", 50}, {1976, "昭和", 51}, {1977, "昭和", 52}, {1978, "昭和", 53}, {1979, "昭和", 54}, {1980, "昭和", 55}, {1981, "昭和", 56}, {1982, "昭和", 57}, {1983, "昭和", 58}, {1984, "昭和", 59}, {1985, "昭和", 60}, {1986, "昭和", 61}, {1987, "昭和", 62}, {1988, "昭和", 63}, {1989, "平成", 1}, {1990, "平成", 2}, {1991, "平成", 3}, {1992, "平成", 4}, {1993, "平成", 5}, {1994, "平成", 6}, {1995, "平成", 7}, {1996, "平成", 8}, {1997, "平成", 9}, {1998, "平成", 10}, {1999, "平成", 11}, {2000, "平成", 12}, {2001, "平成", 13}, {2002, "平成", 14}, {2003, "平成", 15}, {2004, "平成", 16}, {2005, "平成", 17}, {2006, "平成", 18}, {2007, "平成", 19}, {2008, "平成", 20}, {2009, "平成", 21}, {2010, "平成", 22}, {2011, "平成", 23}, {2012, "平成", 24}, {2013, "平成", 25}, {2014, "平成", 26}, {2015, "平成", 27}, {2016, "平成", 28}, {2017, "平成", 29}, {2018, "平成", 30}, {2019, "平成", 31}, {2020, "令和", 2}, {2021, "令和", 3}}

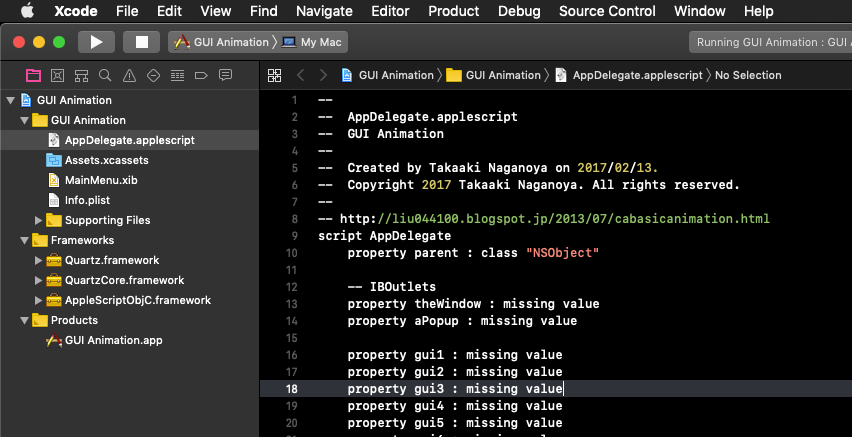

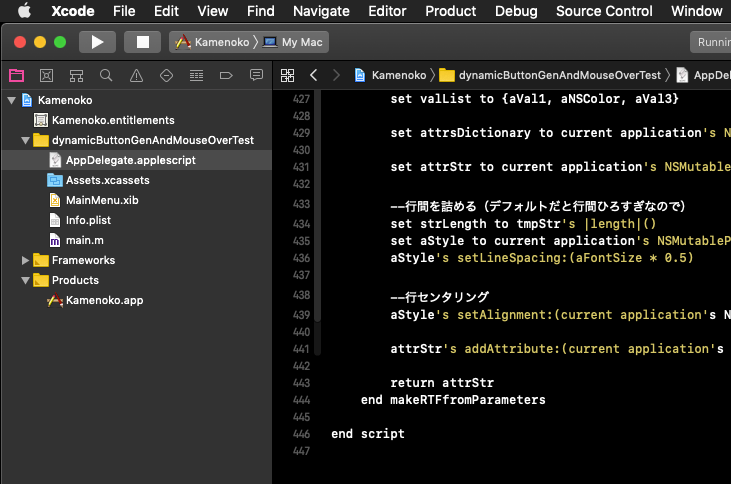

script JGengoKit

on retJapaneseGengo(aDate as string)

set dList to parseByDelim(aDate, "/") of me

if length of dList is not equal to 3 then error "Date Format Error"

copy dList to {aYear, aMonth, aDay}

tell current application

set aStr to retZeroPaddingText(aYear, 4) of me & retZeroPaddingText(aMonth, 2) of me & retZeroPaddingText(aDay, 2) of me

set aGengo to ""

if aStr ≥ "20190501" then

set aGengo to "令和"

set aGengoNum to aYear – 2019 + 1

else if aStr ≥ "19890108" then

set aGengo to "平成"

set aGengoNum to aYear – 1989 + 1

else if aStr ≥ "19261225" then

set aGengo to "昭和"

set aGengoNum to aYear – 1926 + 1

else if aStr ≥ "19120730" then

set aGengo to "大正"

set aGengoNum to aYear – 1912 + 1

else if aStr ≥ "18680125" then

set aGengo to "明治"

if aYear = 1868 then

set aGengoNum to 1

else if (aYear ≥ 1869) or (aYear ≤ 1912) then

set aGengoNum to aYear – 1867

end if

else

–日本では明治以降に太陽暦を導入したのでそれ以前は意味がない?

set aGengo to "(改暦前)"

set aGengoNum to false

end if

return {aGengo, aGengoNum}

end tell

end retJapaneseGengo

–数値にゼロパディングしたテキストを返す

on retZeroPaddingText(aNum, aLen)

set tText to ("0000000000" & aNum as text)

set tCount to length of tText

set resText to text (tCount – aLen + 1) thru tCount of tText

return resText

end retZeroPaddingText

on parseByDelim(aData, aDelim)

set curDelim to AppleScript’s text item delimiters

set AppleScript’s text item delimiters to aDelim

set dList to text items of aData

set AppleScript’s text item delimiters to curDelim

return dList

end parseByDelim

end script |