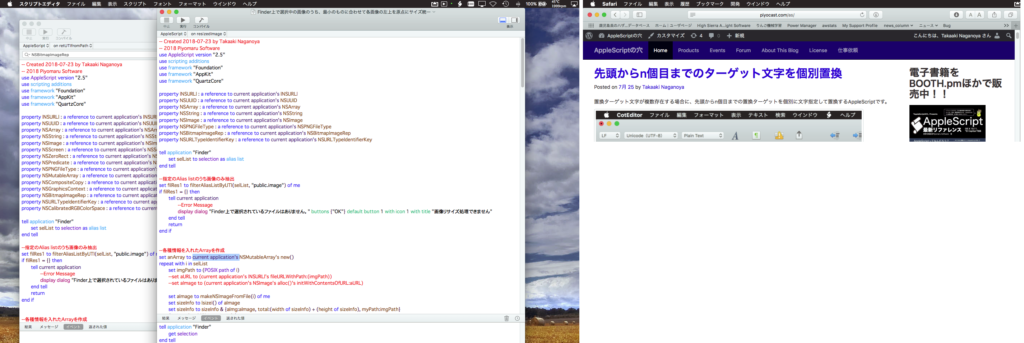

WordPressで稼働しているBlog(AppleScriptの穴)の、指定記事IDの本文を取得し、本文内でリンクしているURLのうち指定schemeのものを抽出し、URLリンクされているAppleScriptのソースをデコードしてproperty宣言文のうちCocoa Classの宣言を行っているものを抽出するAppleScriptです。

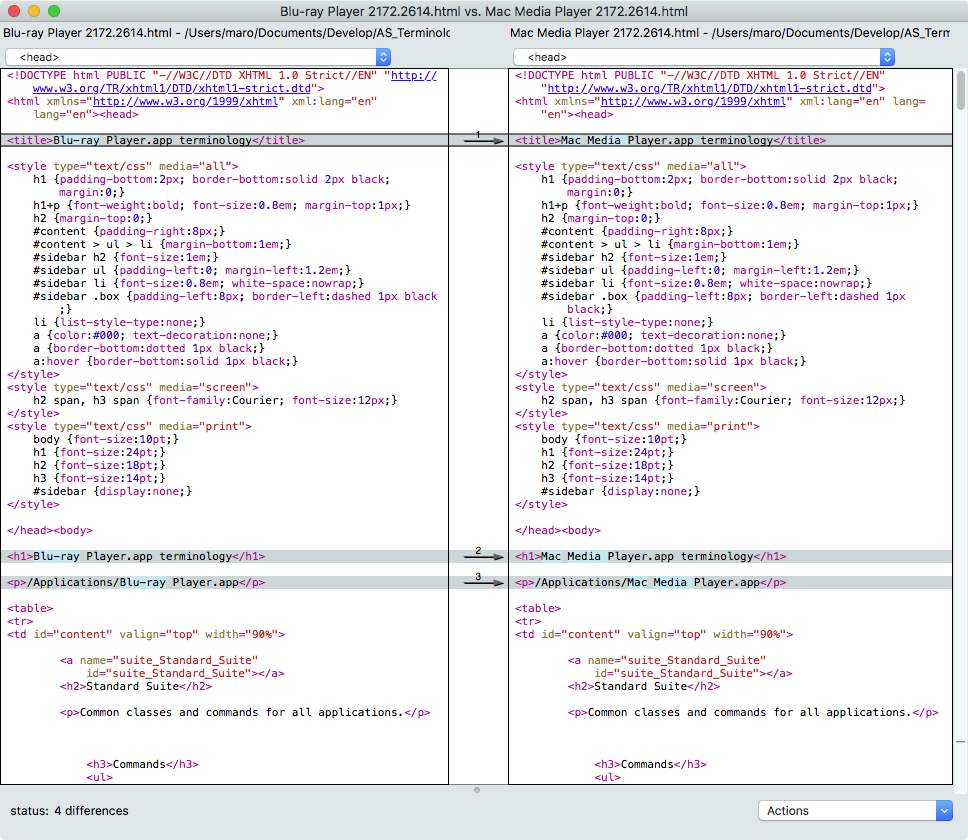

HTMLReader.frameworkを用いてBlog本文からのリンク抽出、リンクURL抽出を行っています。

–> HTMLReader.framework(To ~/Library/Frameworks/)

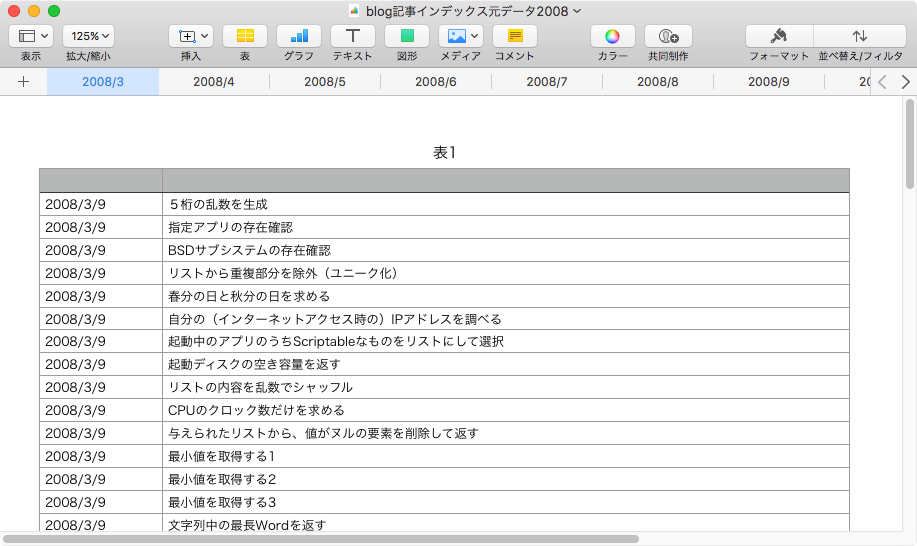

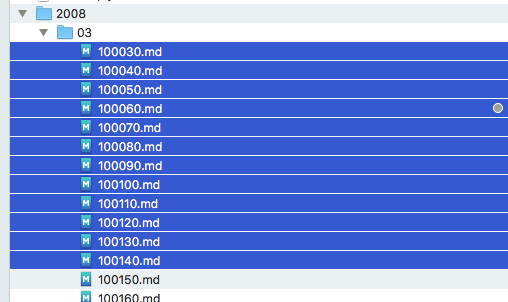

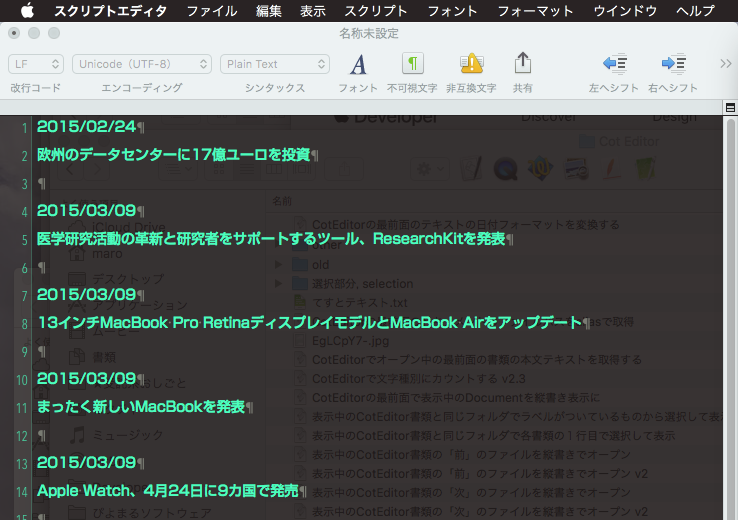

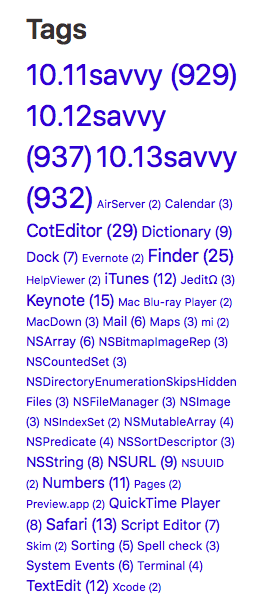

本Blogで、Tagの運用を変更しようと思い立ち、手作業で修正をはじめました。アプリケーション名のほかにCocoa Class名をTagにしようという試みです。

ただ、数個の記事のTag付け直しを行っただけで「手作業では終わらない」ことが判明。2月に再構築をはじめて1,000本ぐらいの記事をアップしているので、手作業ではとても無理です

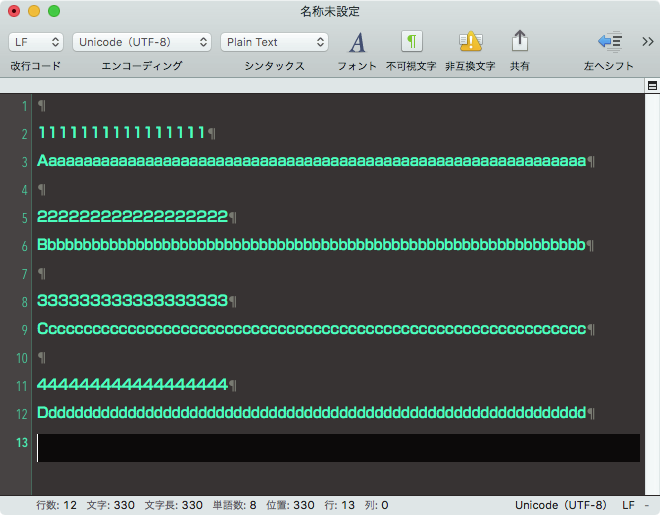

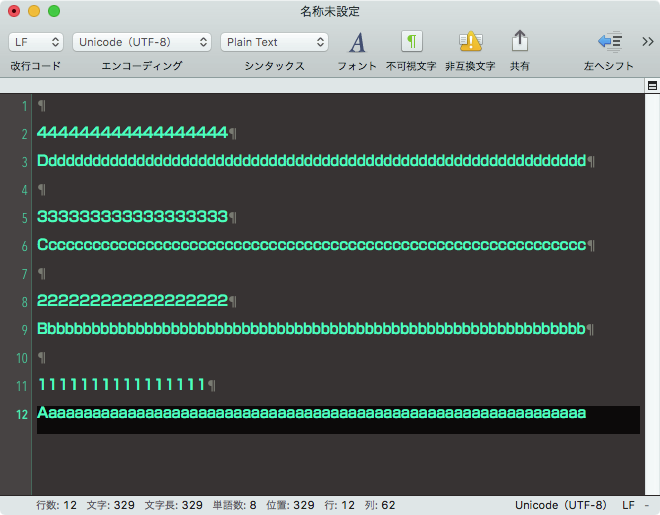

本Blogの記事にURLリンクされているAppleScriptソースプログラムを(XML-RPC経由で)AppleScriptから自動で取得し、

その中のproperty宣言文を抽出して、

Cocoa Classの宣言文のみをリストアップして、

Blog記事のTagに自動で指定できないか、と試してみたものです。

現時点で、

(1)指定Blog記事の本文を取得

(2)(1)から指定URL SchemeのリンクURLを抽出

(3)(2)のURL EncodeされているAppleScriptソースをDecode

(4)property宣言文のみ抽出

(5)property宣言ラベルがCocoa Classのものかをチェックして抽出

というところまでできています。本プログラムは、BlogのUser NameとPasswordが必要なので、リストのまま動かしてもエラーになり動作しません。同様にWordPressで運用されているBlogがあれば、そちらで試してみるのもよいでしょう。

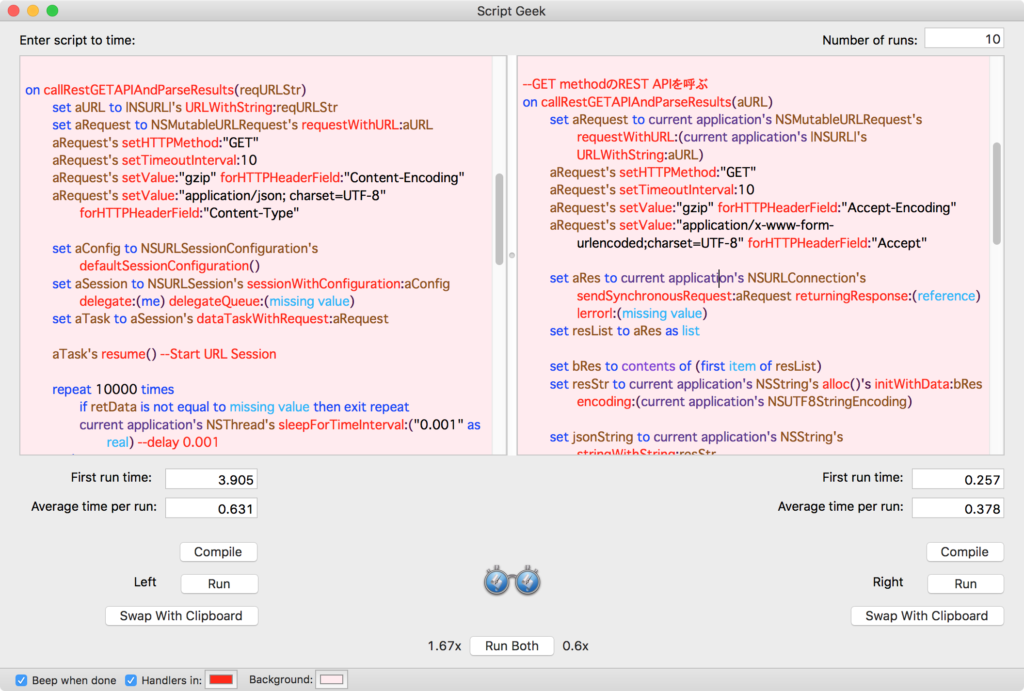

XML-RPCでWordPressと通信するのには、記事アップロード自動化に使ったFrameworkもありますが、ためしにAppleScript標準搭載のcall xmlrpcコマンドを使ってみました。記事新規投稿コマンドだとクラッシュを起こしますが、この程度の用途ならクラッシュせずに使えるようです。

また、property文の抽出は構文要素を考慮していないため、コメントアウトされているものも拾ってくる可能性があります(単に行頭のproperty宣言文を拾っているだけなので、複数行コメントになっているものは拾われてくることでしょう)。

(*

property NSArray: a reference to current application’s NSArray

property NSString: a reference to current application’s NSString

*)

これを防ぐために、URLリンクされたAppleScriptをデコードした後で、いったんAppleScriptとして構文確認(コンパイル)を実施して、実際のAppleScriptとして評価すべきなのでしょう。

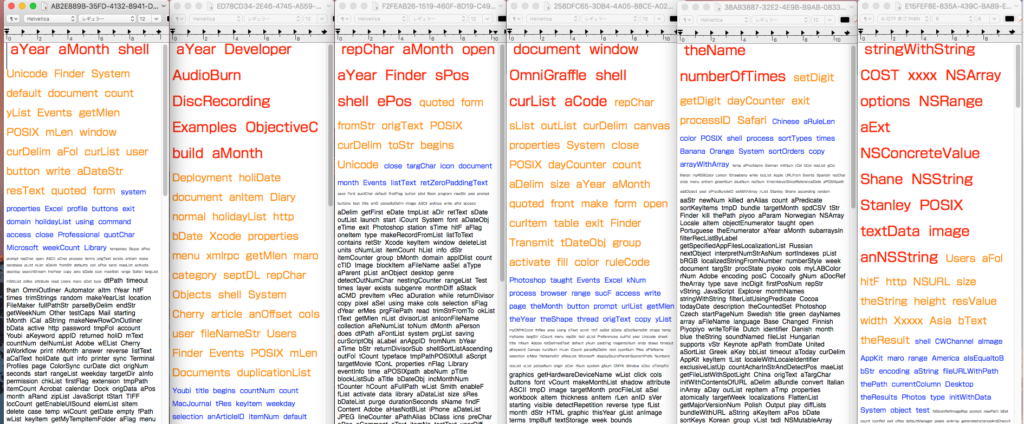

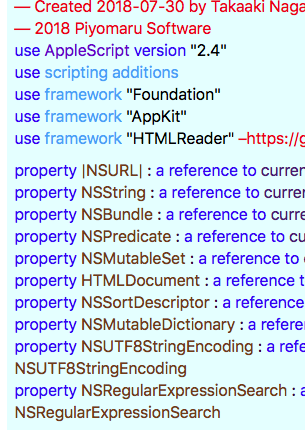

| AppleScript名:WordPressの指定IDの記事にリンクされているapplescriptからCocoa Classのproperty宣言を抽出 v2 |

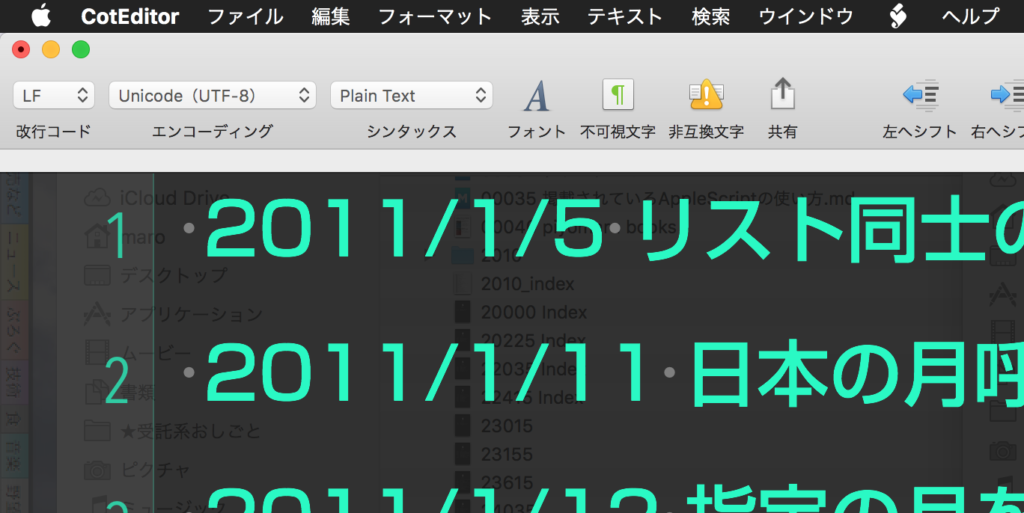

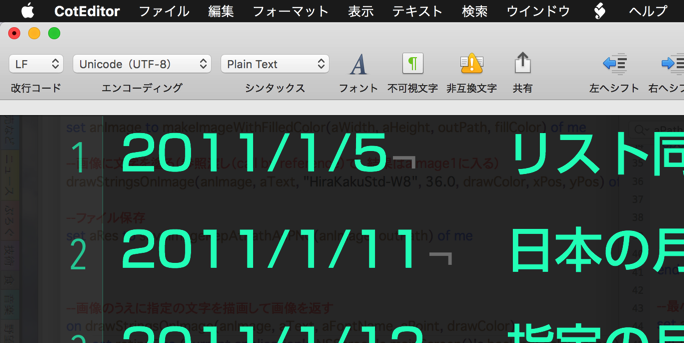

| — Created 2018-07-30 by Takaaki Naganoya — Modified 2018-07-31 by Takaaki Naganoya — 2018 Piyomaru Software use AppleScript version "2.4" use scripting additions use framework "Foundation" use framework "AppKit" use framework "HTMLReader" –https://github.com/nolanw/HTMLReader property |NSURL| : a reference to current application’s |NSURL| property NSString : a reference to current application’s NSString property NSBundle : a reference to current application’s NSBundle property NSPredicate : a reference to current application’s NSPredicate property NSDictionary : a reference to current application’s NSDictionary property NSMutableArray : a reference to current application’s NSMutableArray property NSMutableDictionary : a reference to current application’s NSMutableDictionary property NSUTF8StringEncoding : a reference to current application’s NSUTF8StringEncoding –PostID set postID to 3826 set aScheme to "applescript://" –WordPressの指定Post IDの記事を取得してリンクされているURLからURL Schemeでフィルタして、リンクされているAppleScriptのソースを –取得し、AS Sourceからproperty宣言文のみ抽出 set pList to getASSouceLinkedInWordPressPost(postID, aScheme) of me –> {"property NSBundle : a reference to current application’s NSBundle", "property |NSURL| : a reference to current application’s |NSURL|", "property HTMLDocument : a reference to current application’s HTMLDocument", "property NSMutableDictionary : a reference to current application’s NSMutableDictionary", "property NSPredicate : a reference to current application’s NSPredicate", "property NSUTF8StringEncoding : a reference to current application’s NSUTF8StringEncoding", "property NSMutableSet : a reference to current application’s NSMutableSet", "property NSRegularExpressionSearch : a reference to current application’s NSRegularExpressionSearch", "property NSString : a reference to current application’s NSString", "property NSSortDescriptor : a reference to current application’s NSSortDescriptor"} –property宣言文リストから、propetyがCocoa Classの宣言であるものだけを抽出 set p2List to filterPropertySentenseWhetherCocoaOrNot(pList) of me –> {"NSBundle", "HTMLDocument", "NSMutableDictionary", "NSPredicate", "NSMutableSet", "NSString", "NSSortDescriptor"} on filterPropertySentenseWhetherCocoaOrNot(pList) set outList to {} repeat with i in pList set j to contents of i set j2 to repChar(j, "|", "") of me –Parse String Into Words by Space set aTmpStr to (NSString’s stringWithString:j2) set wList to (aTmpStr’s componentsSeparatedByString:" ") as list if wList contains {"a", "reference", "to", "current", "application’s"} then –通常のクラス名の場合(クラス名以外のpropertyの場合もある) set aTarg to contents of item 2 of wList –property値がCocoa Classかどうかを判定 set fRes to searchClassInFrameworks(aTarg) of me if fRes is not equal to false then set the end of outList to aTarg end if end if end repeat return outList end filterPropertySentenseWhetherCocoaOrNot –指定クラスがいずれかのCocoa Frameworkに所属しているかを検索 on searchClassInFrameworks(aTarget) set aClass to current application’s NSClassFromString(aTarget) if aClass = missing value then return false set theComponenents to (NSBundle’s bundleForClass:aClass)’s bundleURL’s pathComponents() set thePred to NSPredicate’s predicateWithFormat:"pathExtension == ’framework’" set aRes to (theComponenents’s filteredArrayUsingPredicate:thePred)’s firstObject() as list of string or string return aRes end searchClassInFrameworks –指定Post IDのWordPress記事から、指定SchemeのURLを抽出し、AS Sourceをdecodeしてproperty行のみ抽出 on getASSouceLinkedInWordPressPost(postID, aScheme) set {myUser, myPass} to getAcountData() of me tell application "http://piyocast.com/as/xmlrpc.php" set wRes to (call xmlrpc {method name:"wp.getPost", parameters:{"1", myUser, myPass, postID as string}}) end tell set aBody to post_content of wRes –Blog本文 –記事中でリンクしているURLを取得し、指定のURL Schemeでフィルタする set urlList to filterURLLinksByScheme(aBody, aScheme) of me set propList to {} repeat with i in urlList set j to contents of i set urlRec to parseQueryDictFromURLString(j) of me set tmpScript to (urlRec’s |script|) as string –Get AppleScript Source set tList to paragraphs of tmpScript set pList to filterListUsingPredicate(tList, "SELF BEGINSWITH[c] %@", "property") –後方一致 set propList to propList & pList end repeat return propList end getASSouceLinkedInWordPressPost on filterListUsingPredicate(aList as list, aPredicateStr as string, targStr as string) set setKey to current application’s NSMutableSet’s setWithArray:aList set aPredicate to current application’s NSPredicate’s predicateWithFormat_(aPredicateStr, targStr) set aRes to (setKey’s filteredSetUsingPredicate:aPredicate) set bRes to aRes’s allObjects() set cRes to bRes as {list, list of string or string} return cRes end filterListUsingPredicate on parseQueryDictFromURLString(aURLStr as string) if aURLStr = "" then error "No URL String" set aURL to |NSURL|’s URLWithString:aURLStr set aQuery to aURL’s query() –Get Query string part from URL if aQuery’s |length|() = 0 then return false set aDict to NSMutableDictionary’s alloc()’s init() set aParamList to (aQuery’s componentsSeparatedByString:"&") as list repeat with i in aParamList set j to contents of i if length of j > 0 then set tmpStr to (NSString’s stringWithString:j) set eList to (tmpStr’s componentsSeparatedByString:"=") set anElement to (eList’s firstObject()’s stringByReplacingPercentEscapesUsingEncoding:(NSUTF8StringEncoding)) set aValStr to (eList’s lastObject()’s stringByReplacingPercentEscapesUsingEncoding:(NSUTF8StringEncoding)) (aDict’s setObject:aValStr forKey:anElement) end if end repeat return aDict end parseQueryDictFromURLString –指定のHTML文字列から、Link URLを抽出し、schemeで再抽出する on filterURLLinksByScheme(aBody, aScheme) set conType to "text/html" –HTML文字列をいったんNSDataにしているのは、HTMLReader.frameworkの仕様のため set aData to (current application’s NSString’s stringWithString:aBody)’s dataUsingEncoding:(current application’s NSUTF8StringEncoding) set aHTML to current application’s HTMLDocument’s documentWithData:aData contentTypeHeader:conType set aTextArray to ((aHTML’s nodesMatchingSelector:"a")’s textContent) as list –リンク文字 set aLinkList to ((aHTML’s nodesMatchingSelector:"a")’s attributes’s valueForKeyPath:"href") as list –URL文字列 set outList to {} repeat with i in aLinkList set j to contents of i if j begins with aScheme then set the end of outList to j end if end repeat return outList end filterURLLinksByScheme –文字置換 on repChar(origText as string, targChar as string, repChar as string) set curDelim to AppleScript’s text item delimiters set AppleScript’s text item delimiters to targChar set tmpList to text items of origText set AppleScript’s text item delimiters to repChar set retText to tmpList as string set AppleScript’s text item delimiters to curDelim return retText end repChar on getAcountData() return {"xxxxxxxx_xx", "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"} end getAcountData |