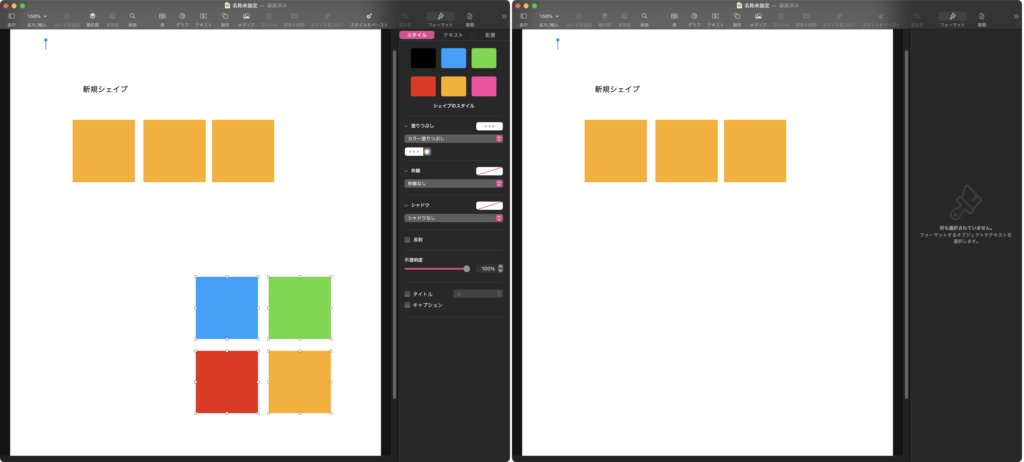

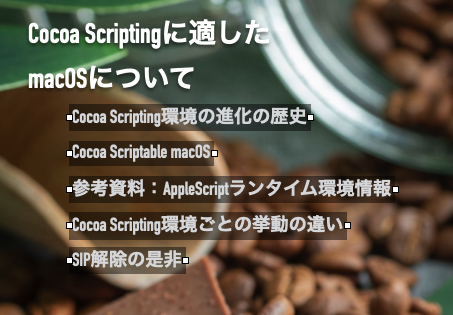

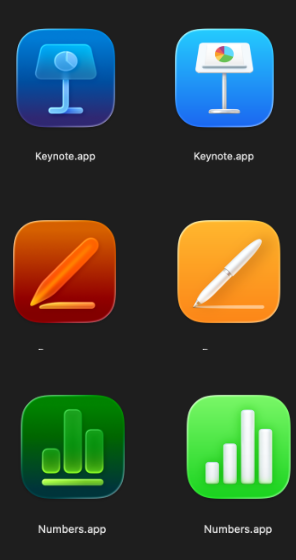

Keynote v14.5、Pages v14.5、Numbers v14.5がリリースされました。これらは従来のiWork Appsの最終バージョンと位置付けられています。

これからは、Keynote/Pages/Numbersは「Keynote Creator Studio」「Pages Creator Studio」「Numbers Creator Studio」に改称されました。Finder上で表示されている名前は従来どおり「Keynote」ですが、実際の名前は「Keynote Creator Studio」です。

バージョンは3つとも統一で「15.1」です(2026年1月29日現在)。

BUndle IDも変更されており、

Keynote:com.apple.iWork.Keynote

Keynote Creator Studio:com.apple.Keynote

となっています。Pages Creator Studioもcom.apple.Pages、Numbers Creator Studioもcom.apple.Numbersに変更されています。

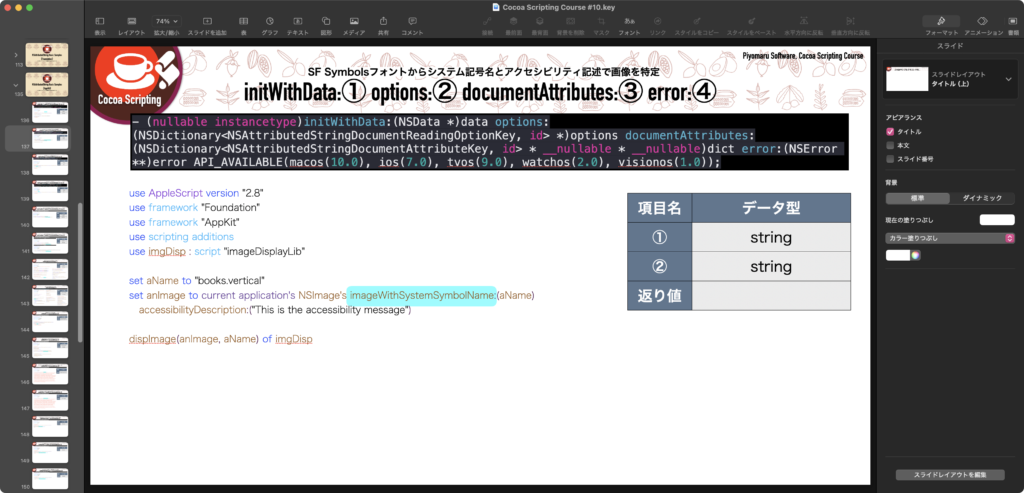

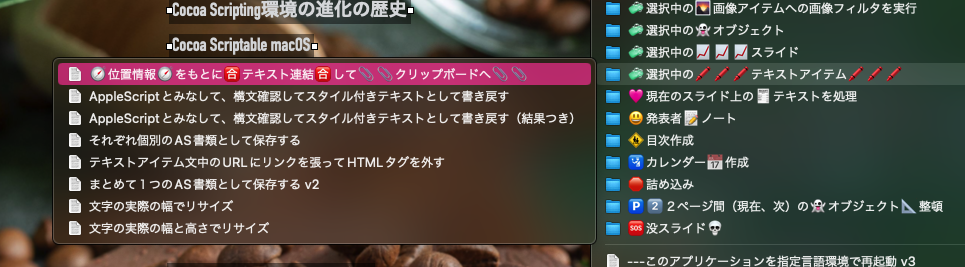

このため、Keynote用のAppleScriptをKeynote Creator Studio用に使用する際には、tell applicationの名前を書き換える必要があります。iTunes–>Musicの時のように自動で書き換えられたりはしないはずです。両方がインストールされている状態ではそうなりますが、Keynote Creator Studioだけがインストールされている環境では違っているのかも(ダイアログで「どのアプリケーションか?」と聞かれて自動で書き換えられるかも)。

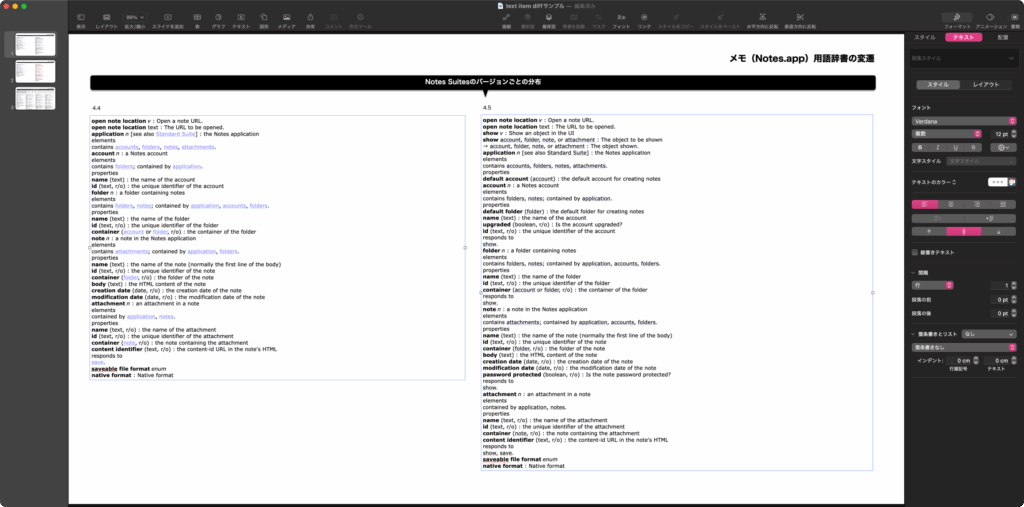

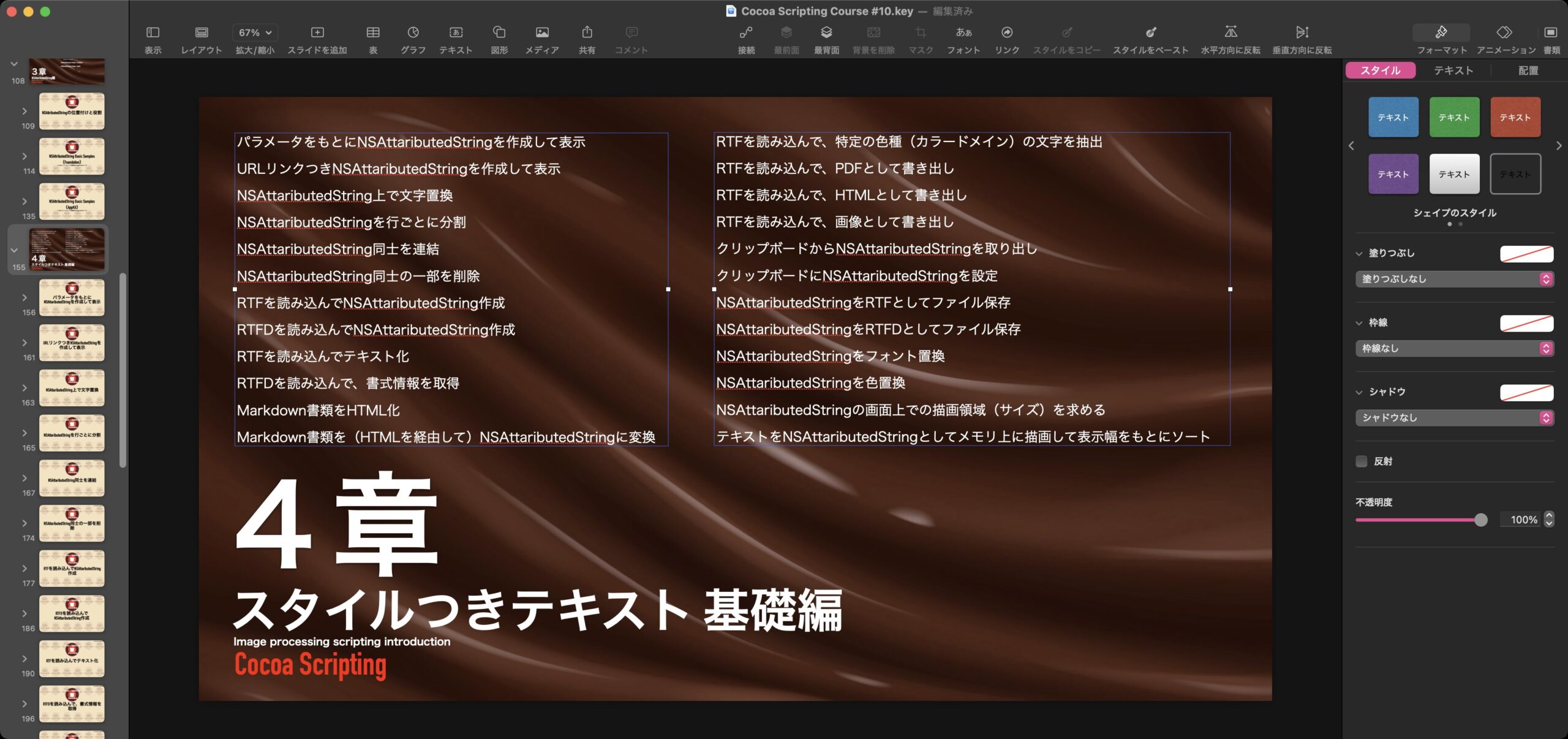

AppleScript用語辞書的に、従来のiWork Appsから変更された点はありません。

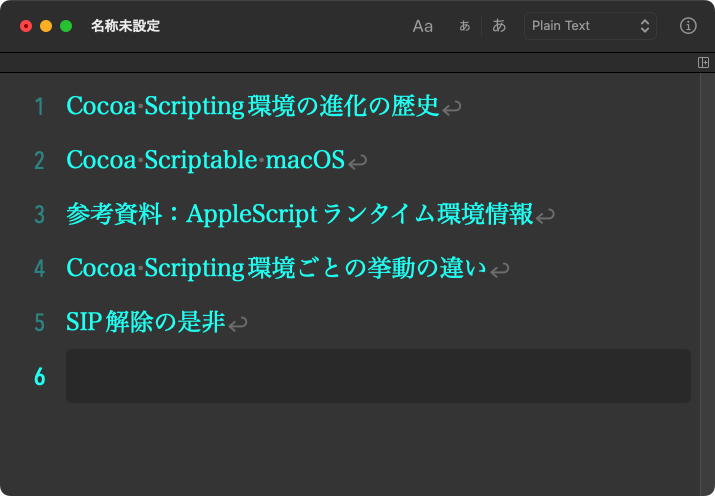

| AppleScript名:Keynote Creator Studio.scpt |

| tell application "Keynote Creator Studio" properties –> {frozen:true, class:application, playing:false, version:"15.1", slide switcher visible:false, name:"Keynote", frontmost:false} end tell |

| AppleScript名:Pages Creator Studio.scpt |

| tell application "Pages Creator Studio" properties –> {frontmost:false, class:application, name:"Pages", version:"15.1"} end tell |

| AppleScript名:Numbers Creator Studio.scpt |

| tell application "Numbers Creator Studio" properties –> {frontmost:false, class:application, name:"Numbers", version:"15.1"} end tell |

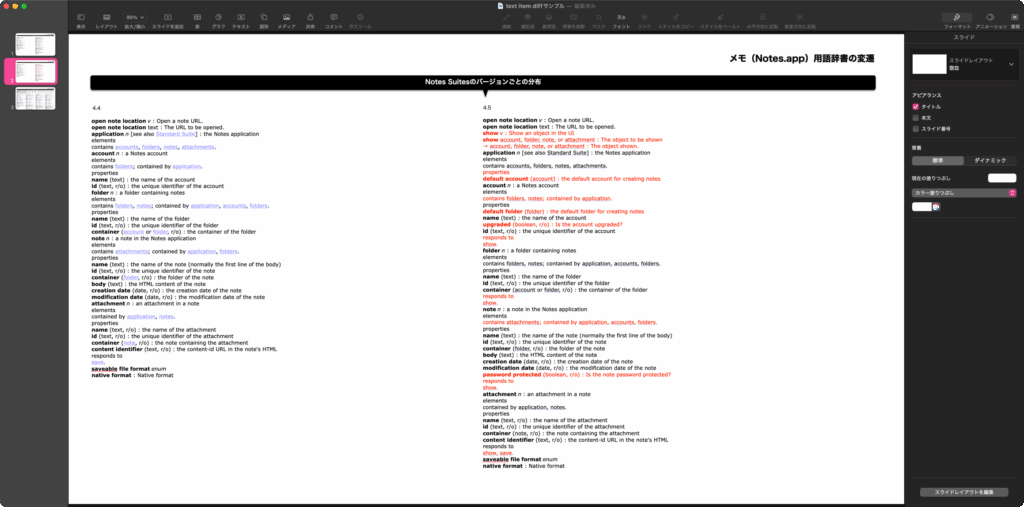

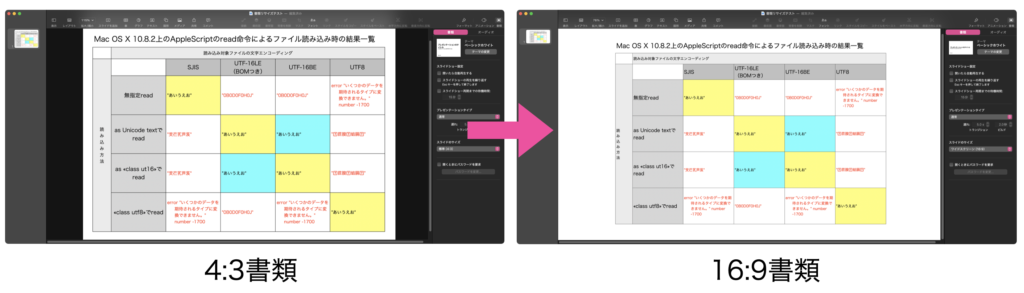

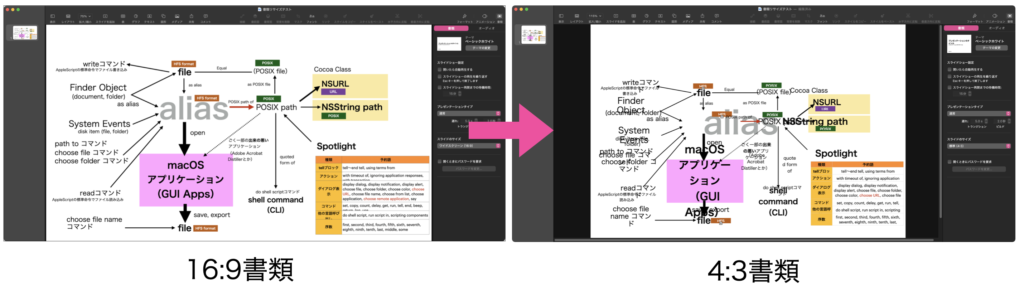

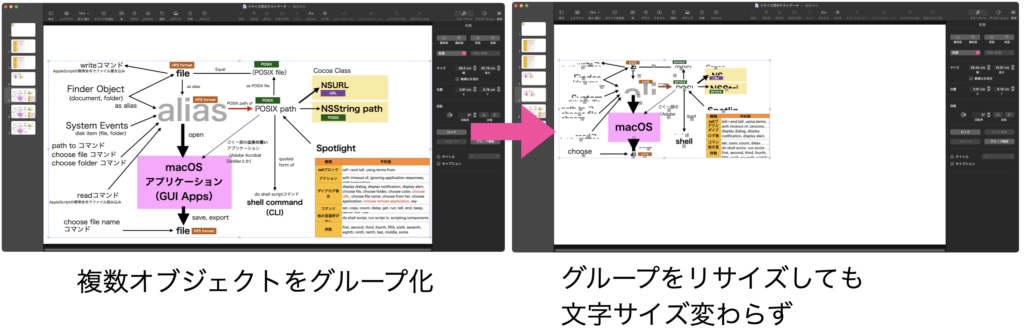

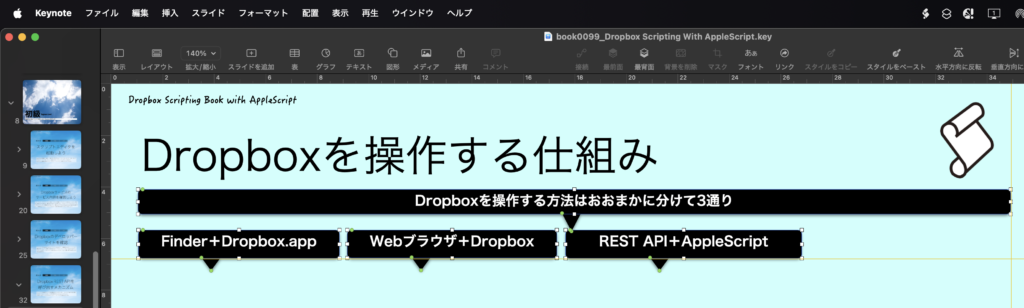

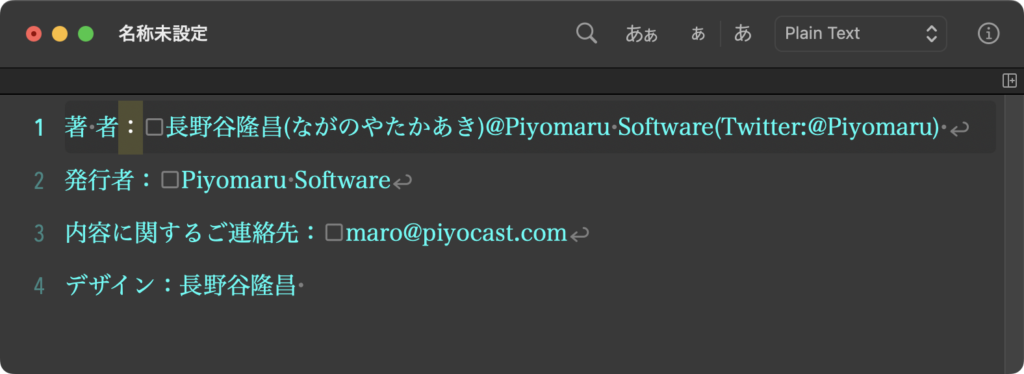

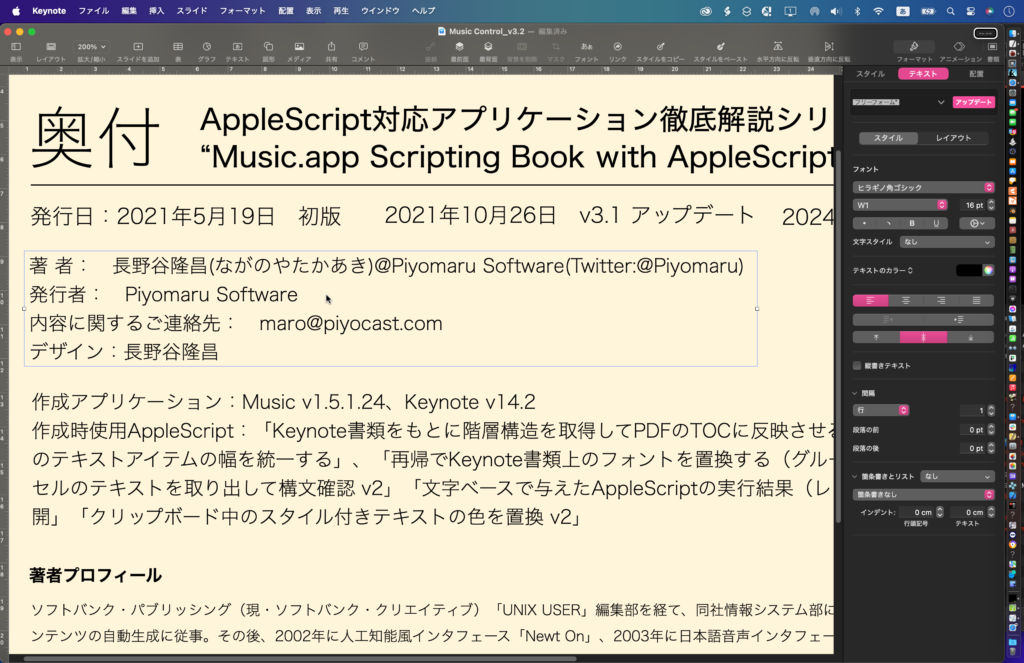

既刊の電子書籍については、アイコンや画面キャプチャなどの差し替えを行う感じでしょうか。前述のとおりAppleScript用語辞書の内容は変更されていないため、プログラム内容については修正の必要は(tell applicationの対象名以外は)ありません。

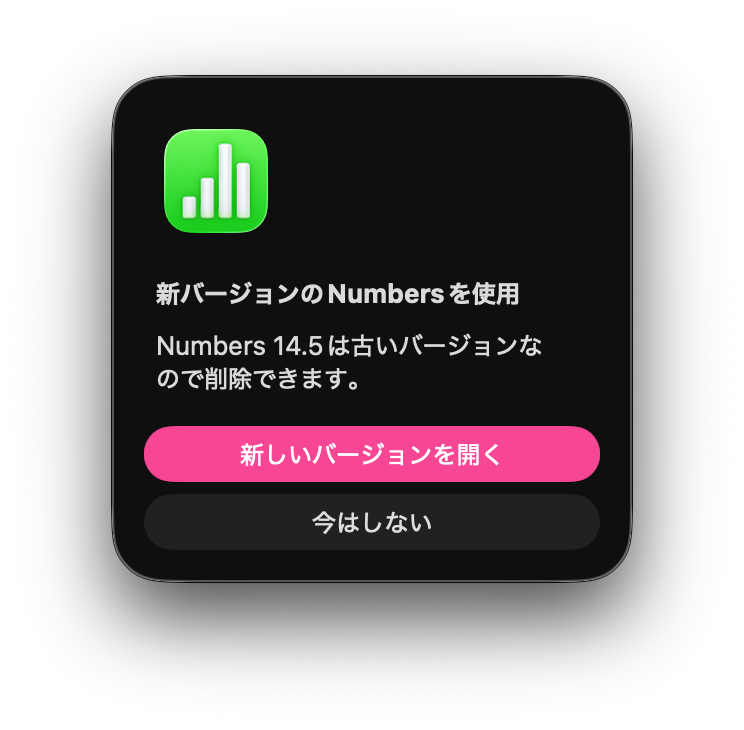

iWork AppsのKeynote/Pages/Numbersを、Creator Studio版のアプリが入った状態で起動すると、古いバージョンを削除してもいいよと表示されます。新しいバージョンを使うことを推奨しているようです。

とくに新バージョンに不安はないのですが(画面のデザインは思いっきり違和感ありまくりですが)、これまでの経験上、まだ従来バージョン(バグはあっても少なくともおかしな挙動はしない)を残しておくべきだと感じます。なにせ、相手があのAppleなので。

→ 書き換えが面倒だったので、iWork Appsのほうを削除してみました。iWork Apps用のAppleScript書類をオープンすると、Apple Creator Studio用に自動でtellブロックが書き換えられました。