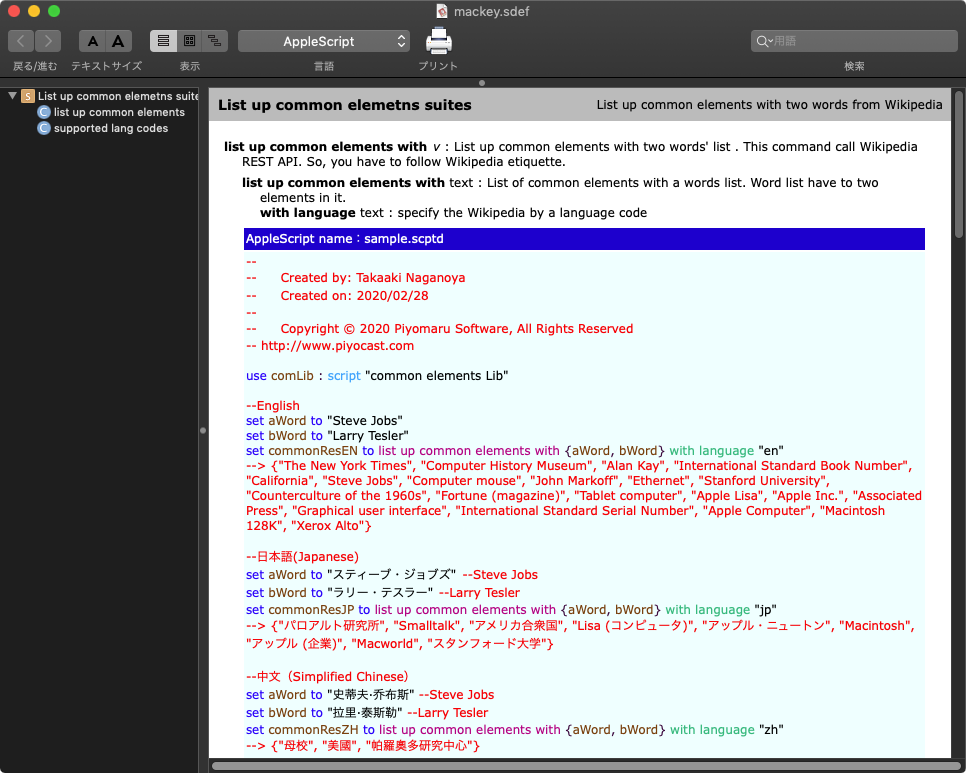

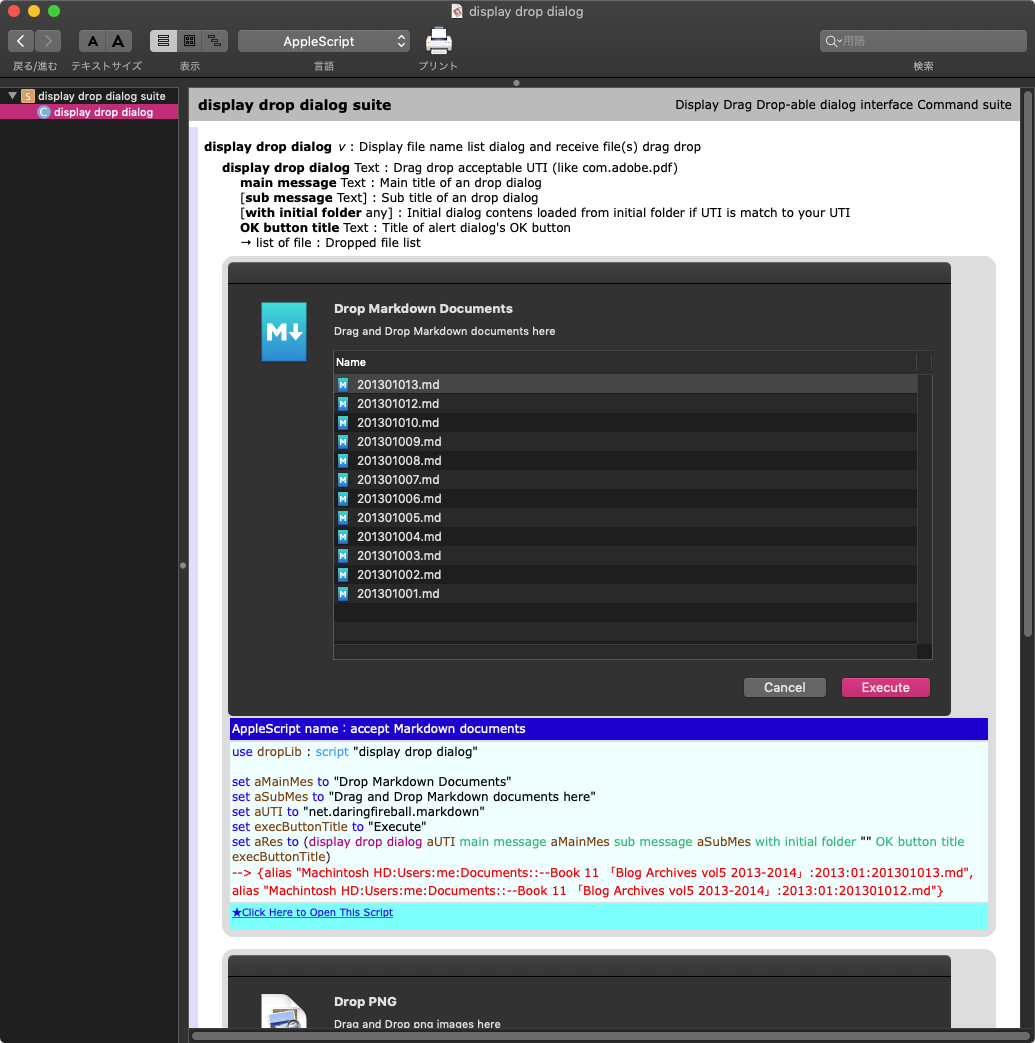

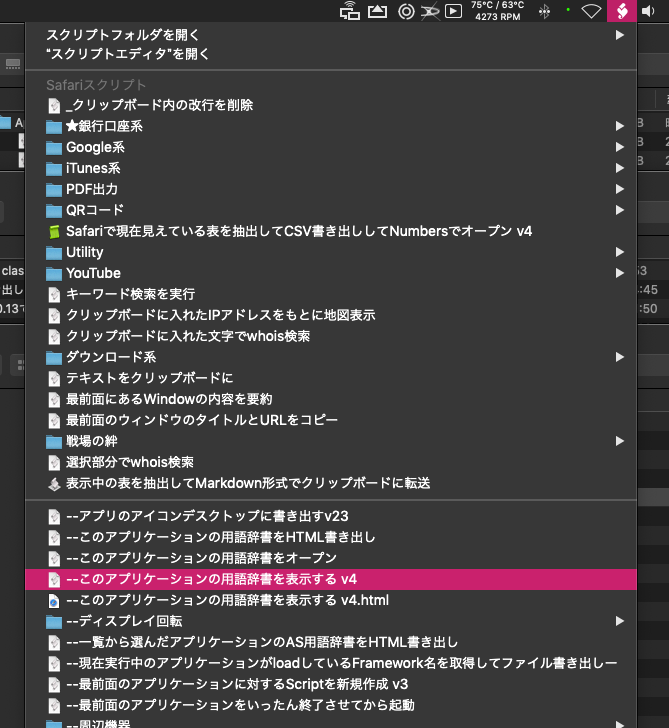

スクリプトエディタから書き出したsdefファイルを選択すると、指定の書き出し先フォルダにsdef内のAppleScriptサンプルをHTML形式で書き出すAppleScriptです(最初のバージョンでHTMLの実体参照デコード処理をハードコーディングしていたのを、Cocoaの機能を利用するよう書き換えました)。

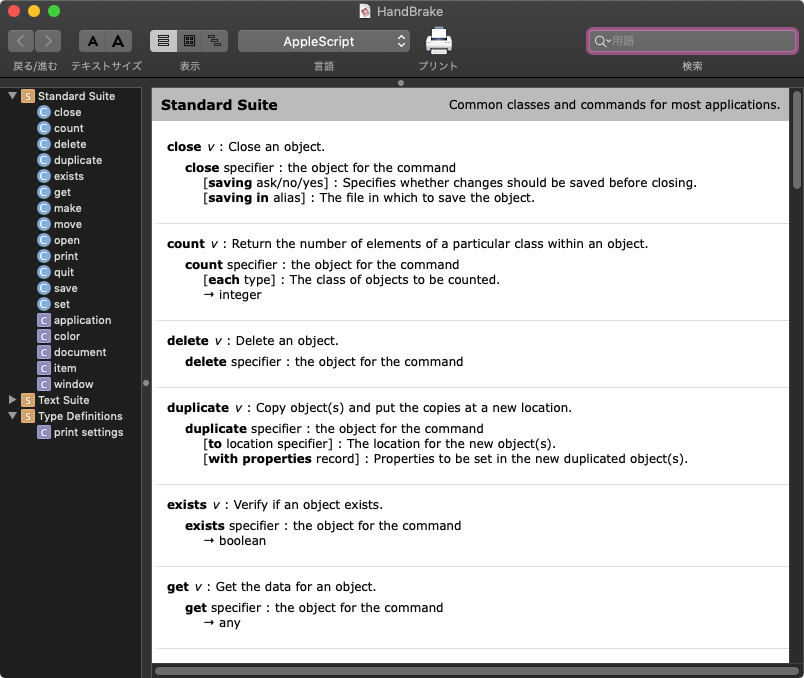

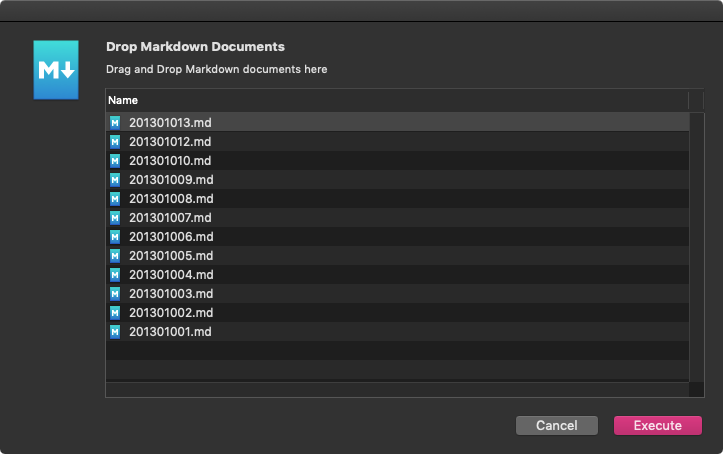

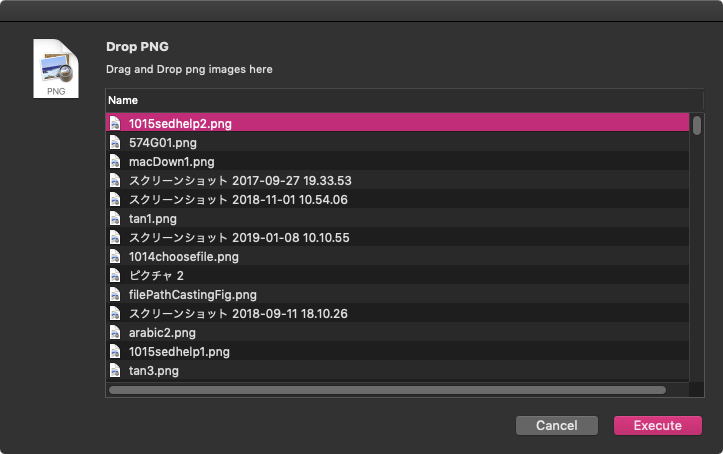

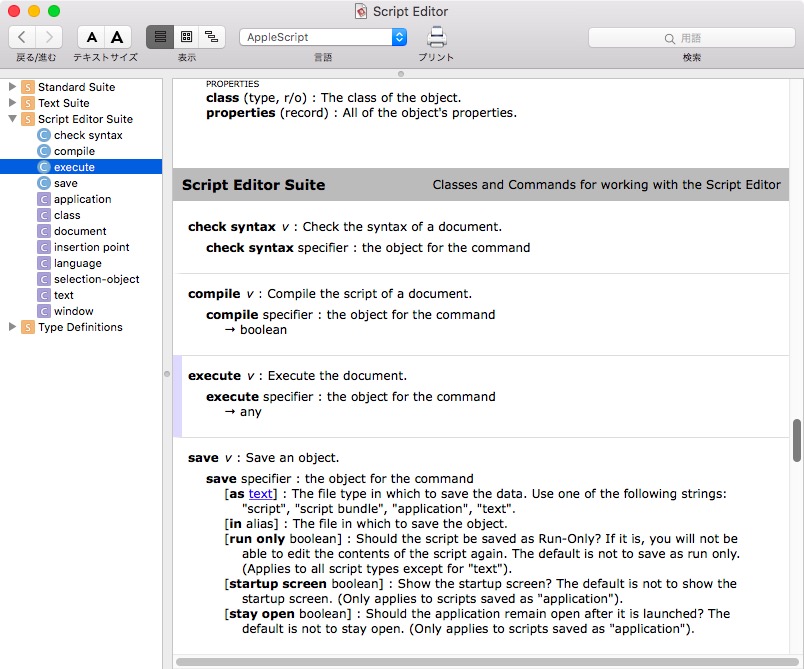

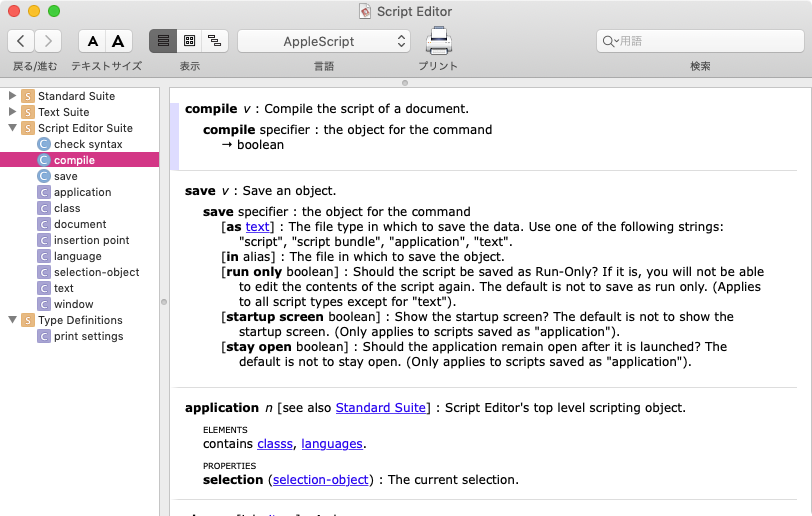

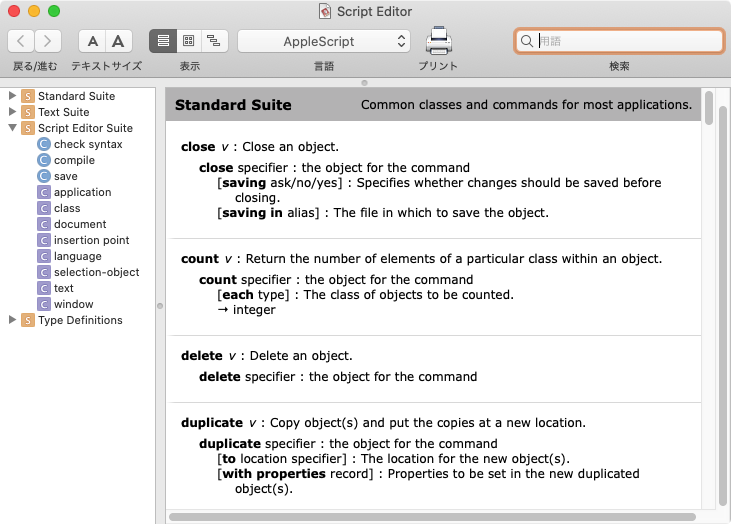

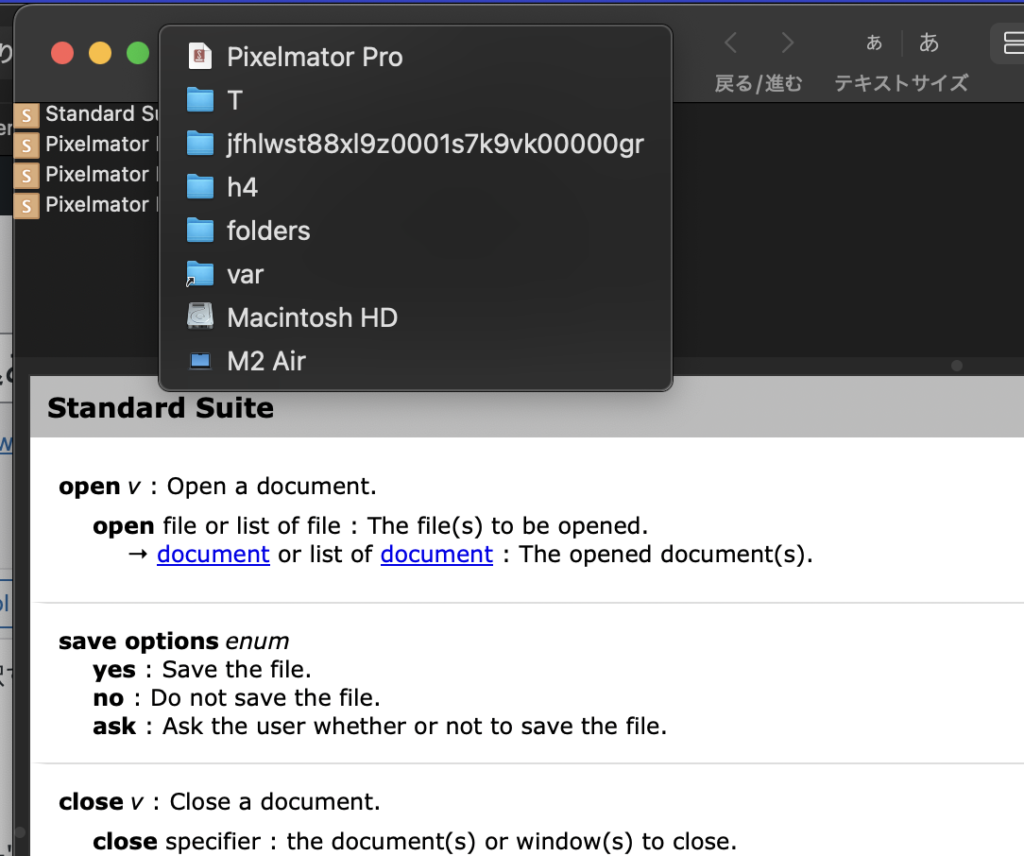

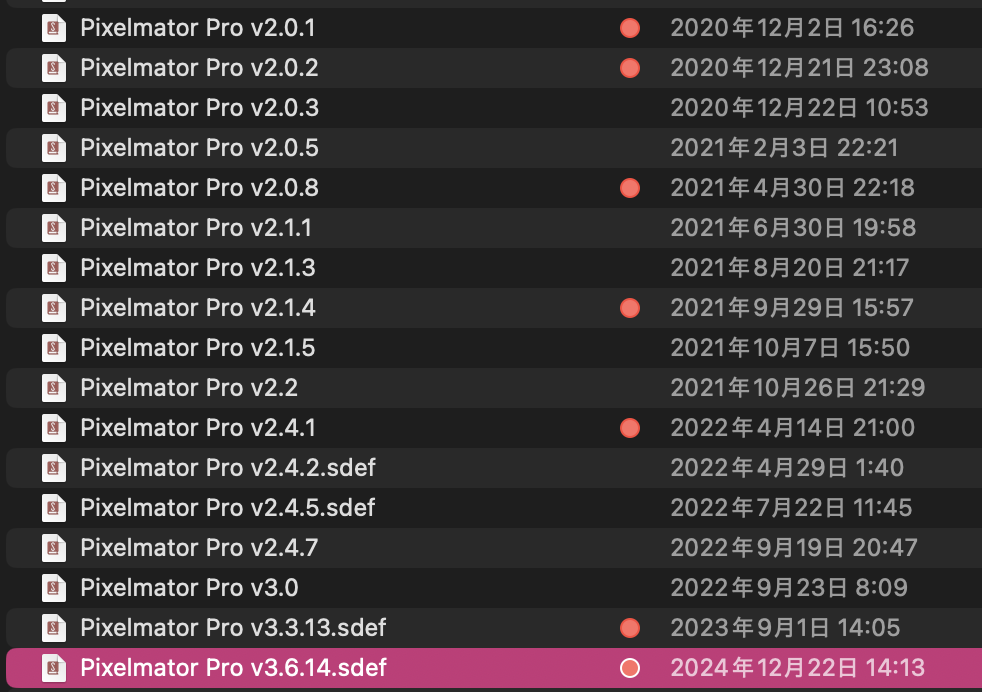

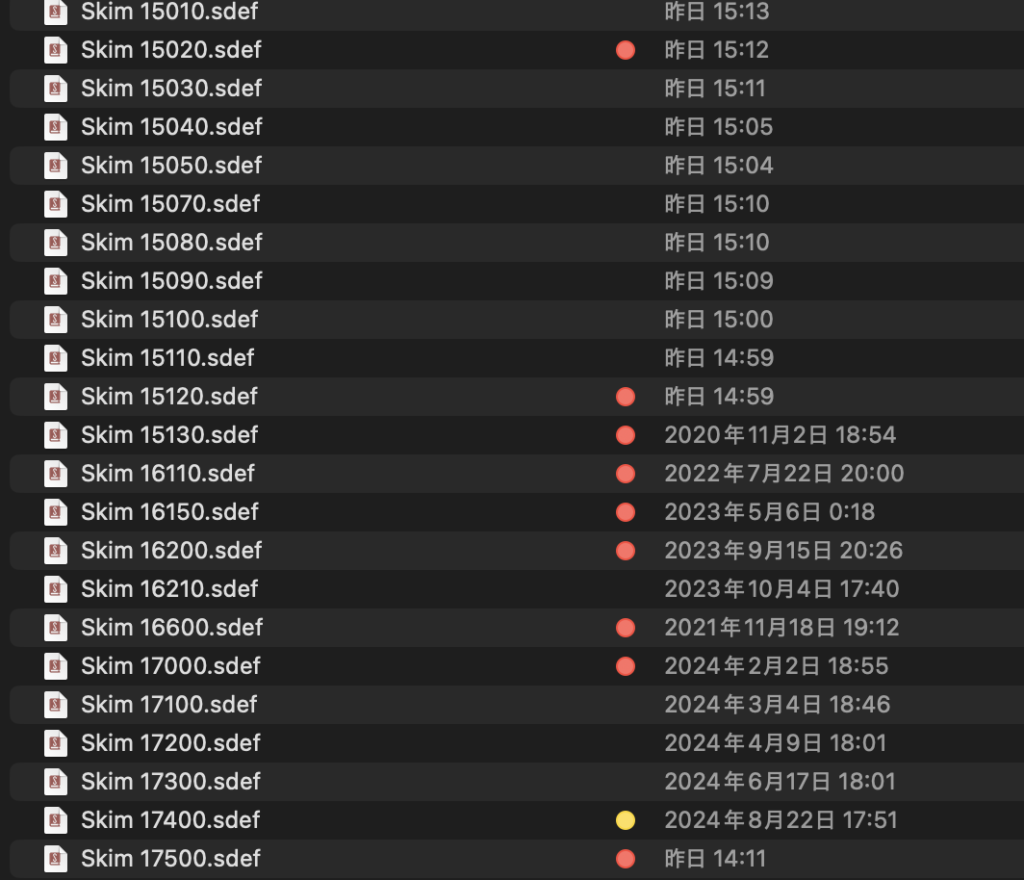

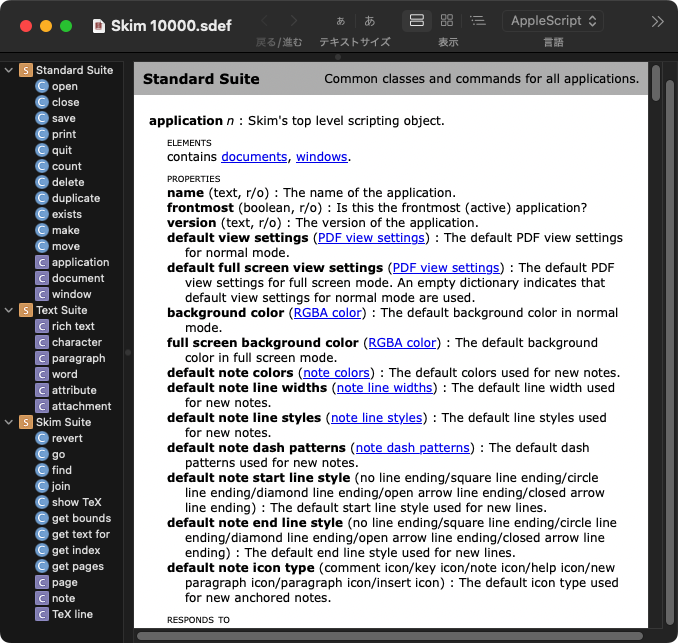

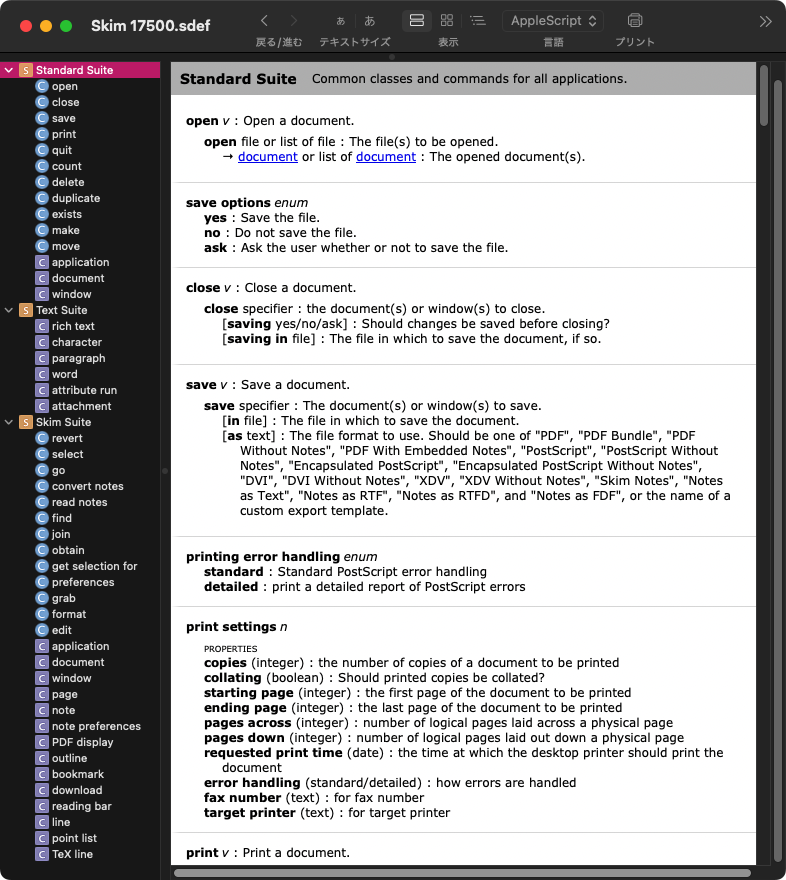

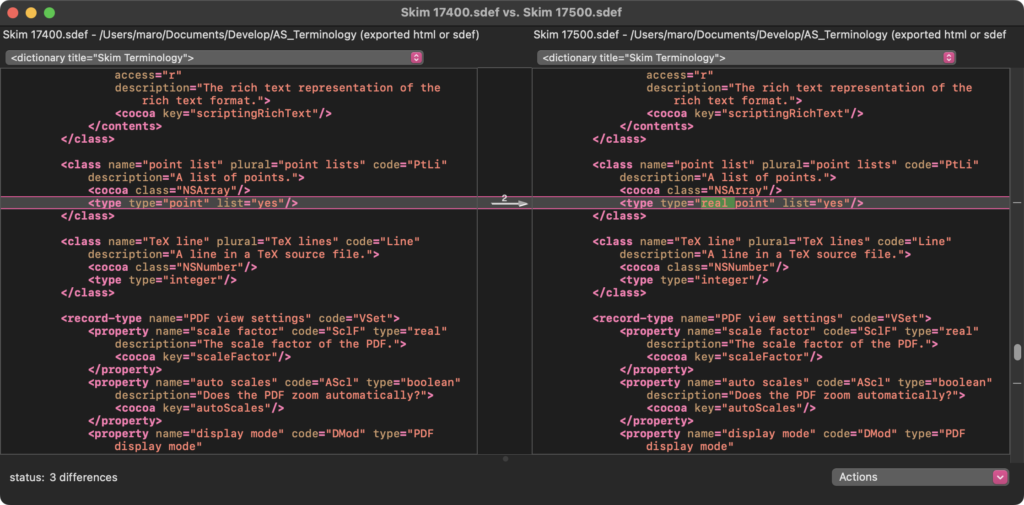

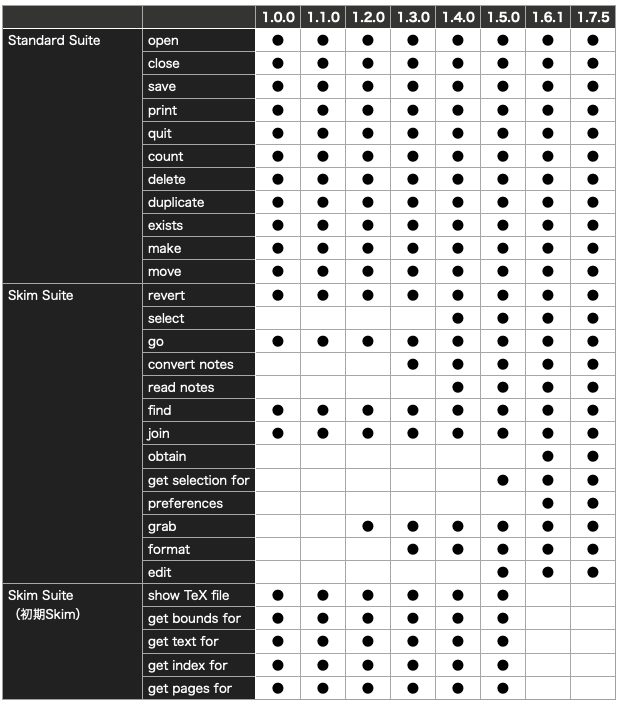

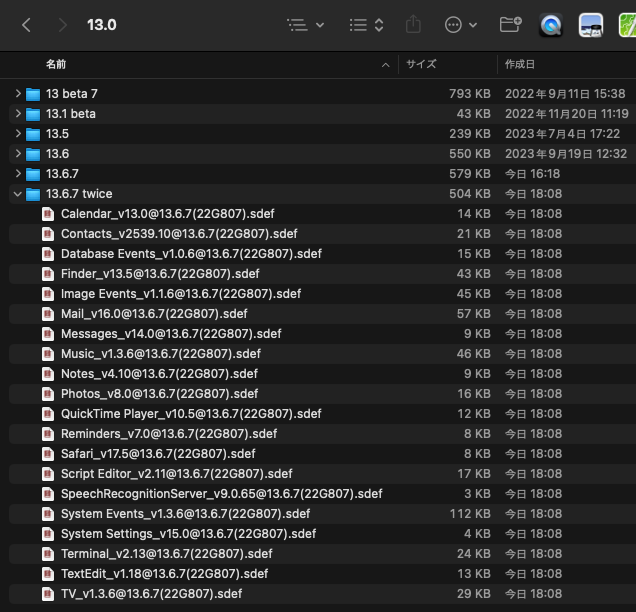

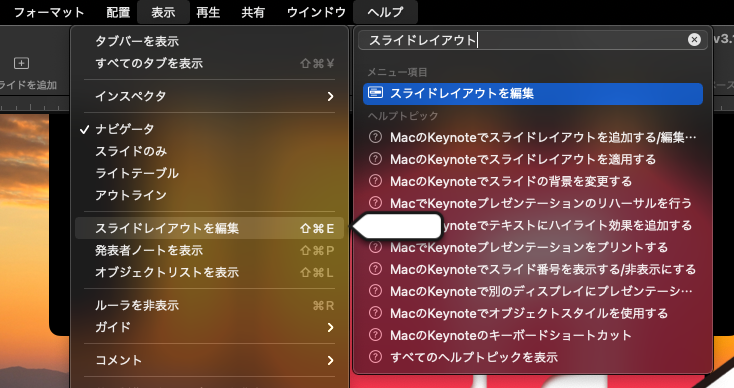

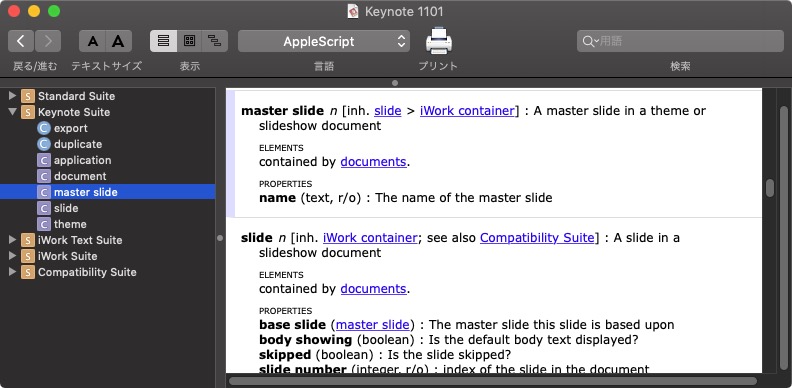

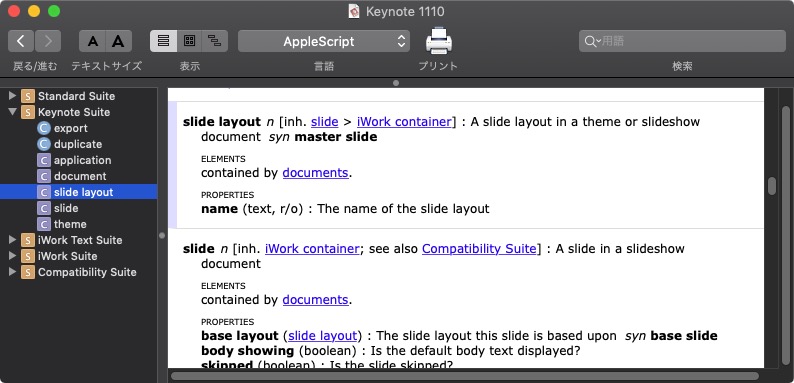

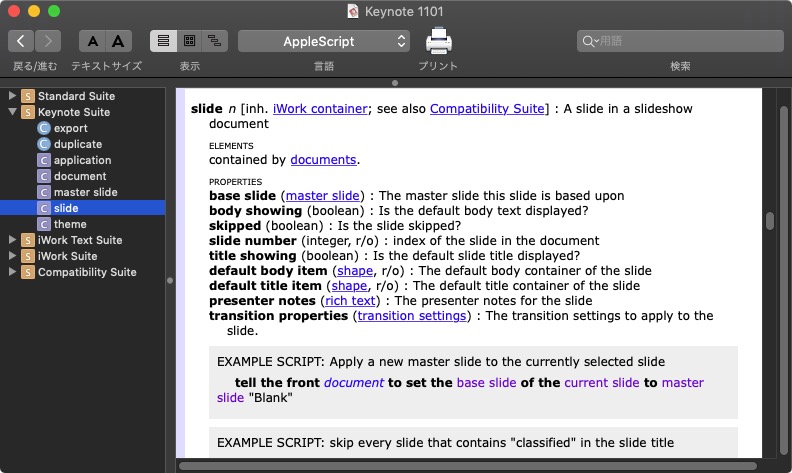

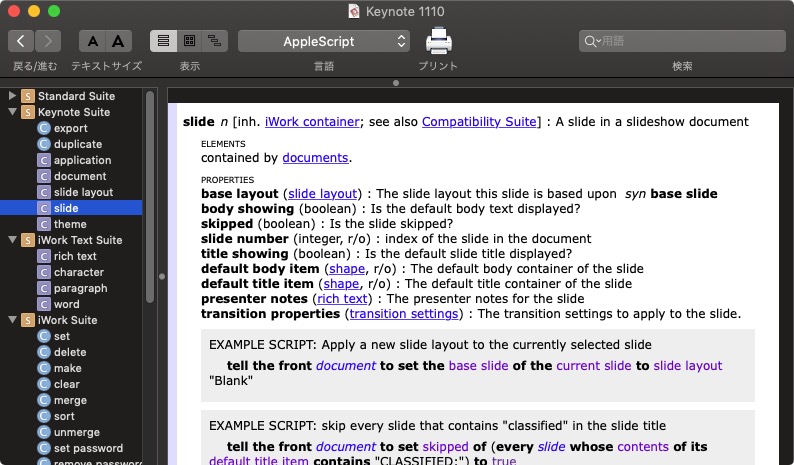

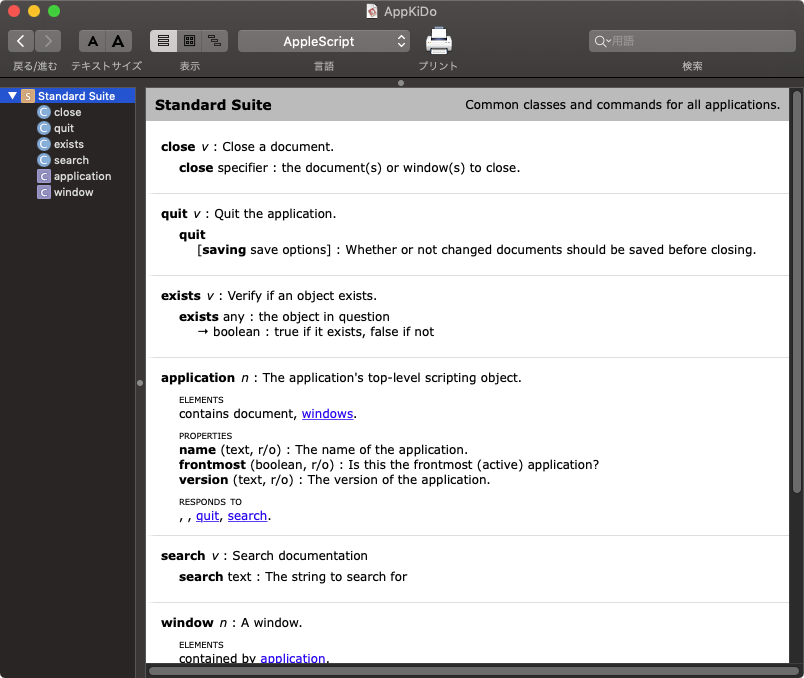

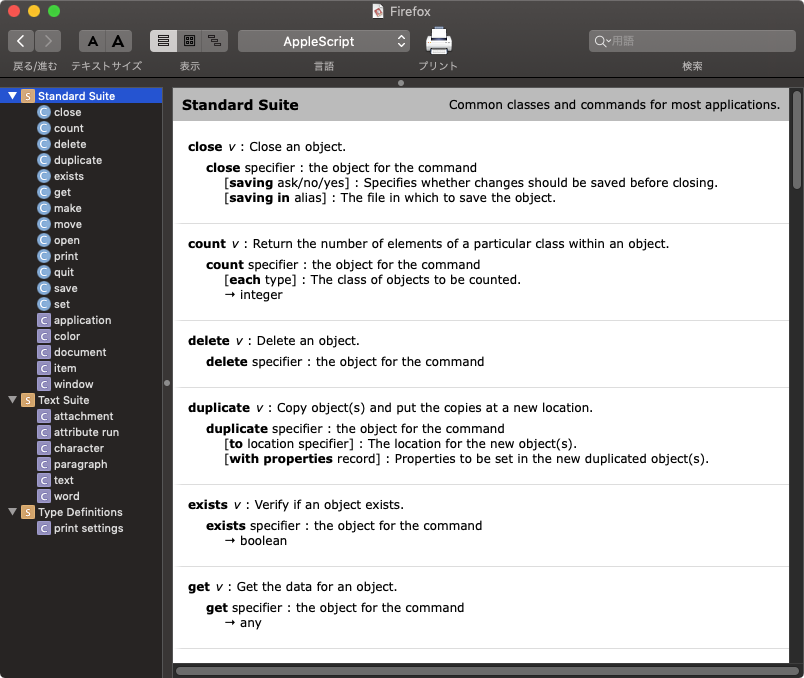

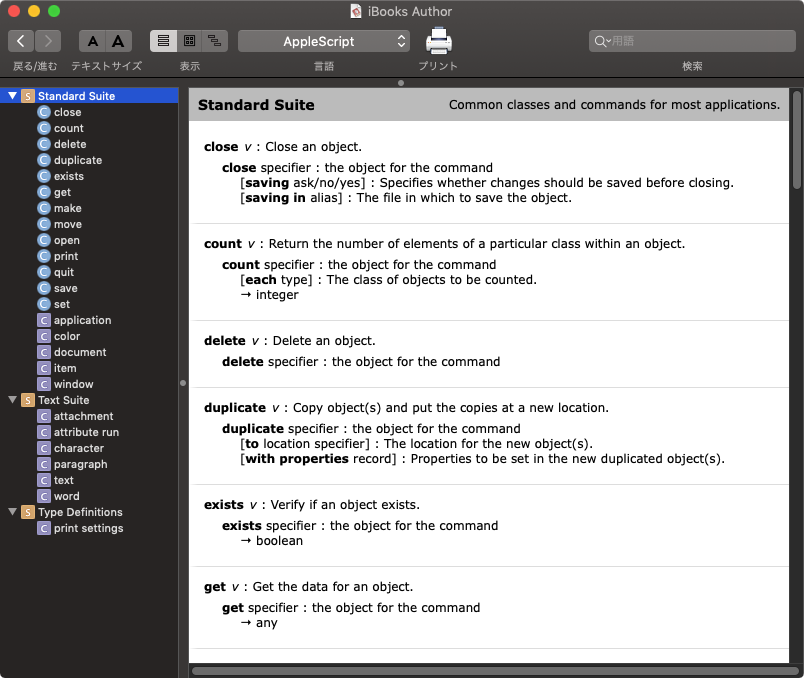

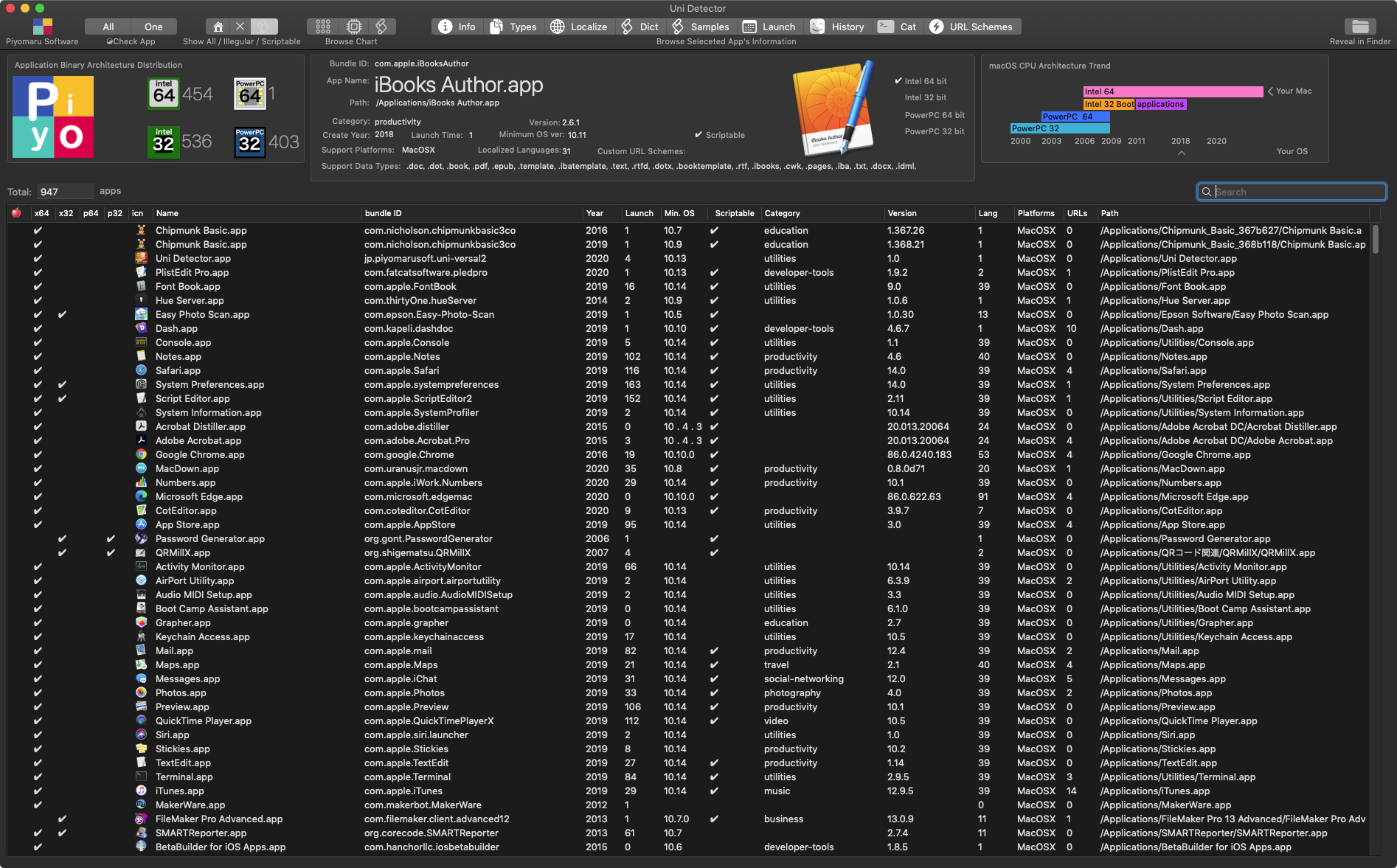

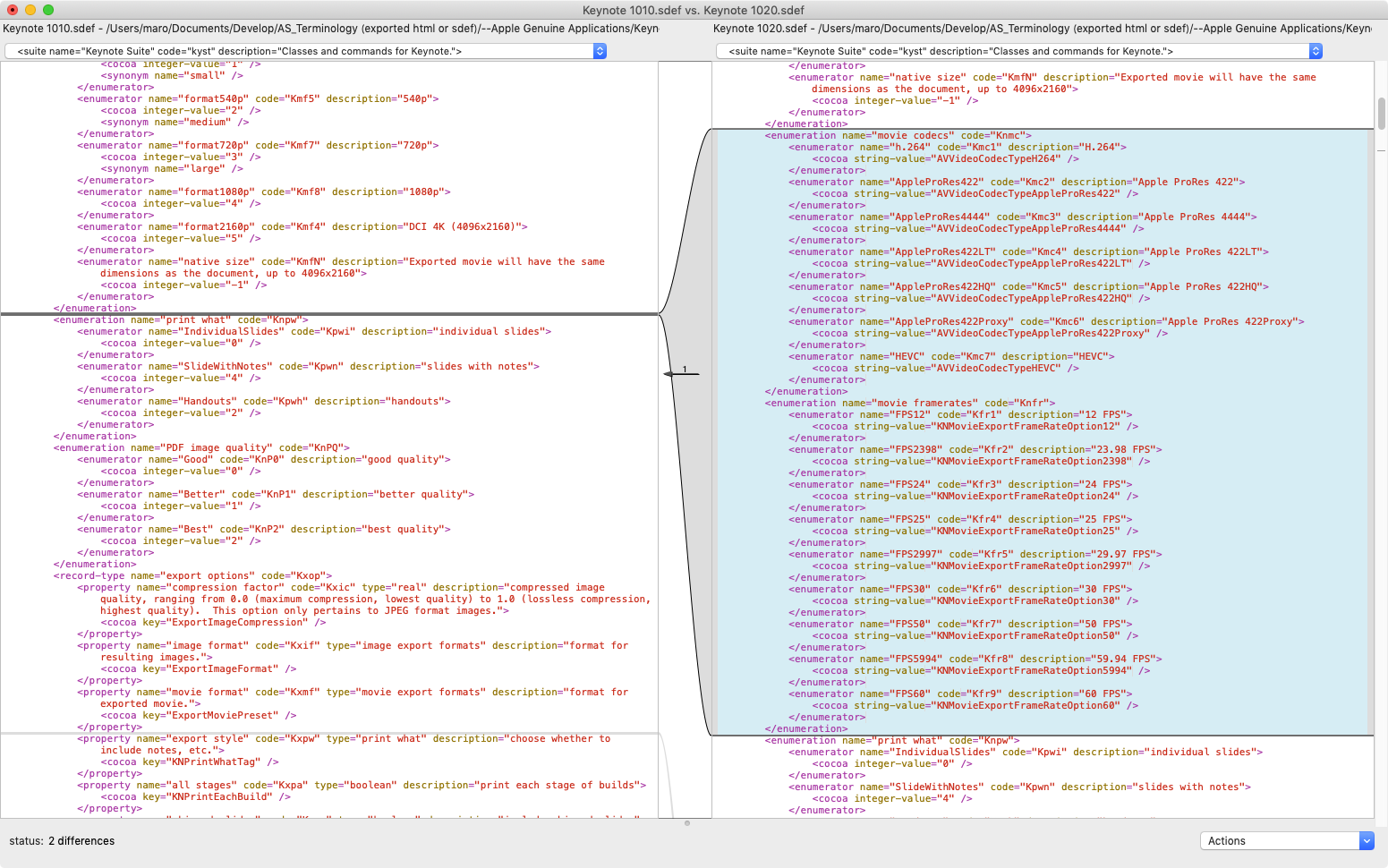

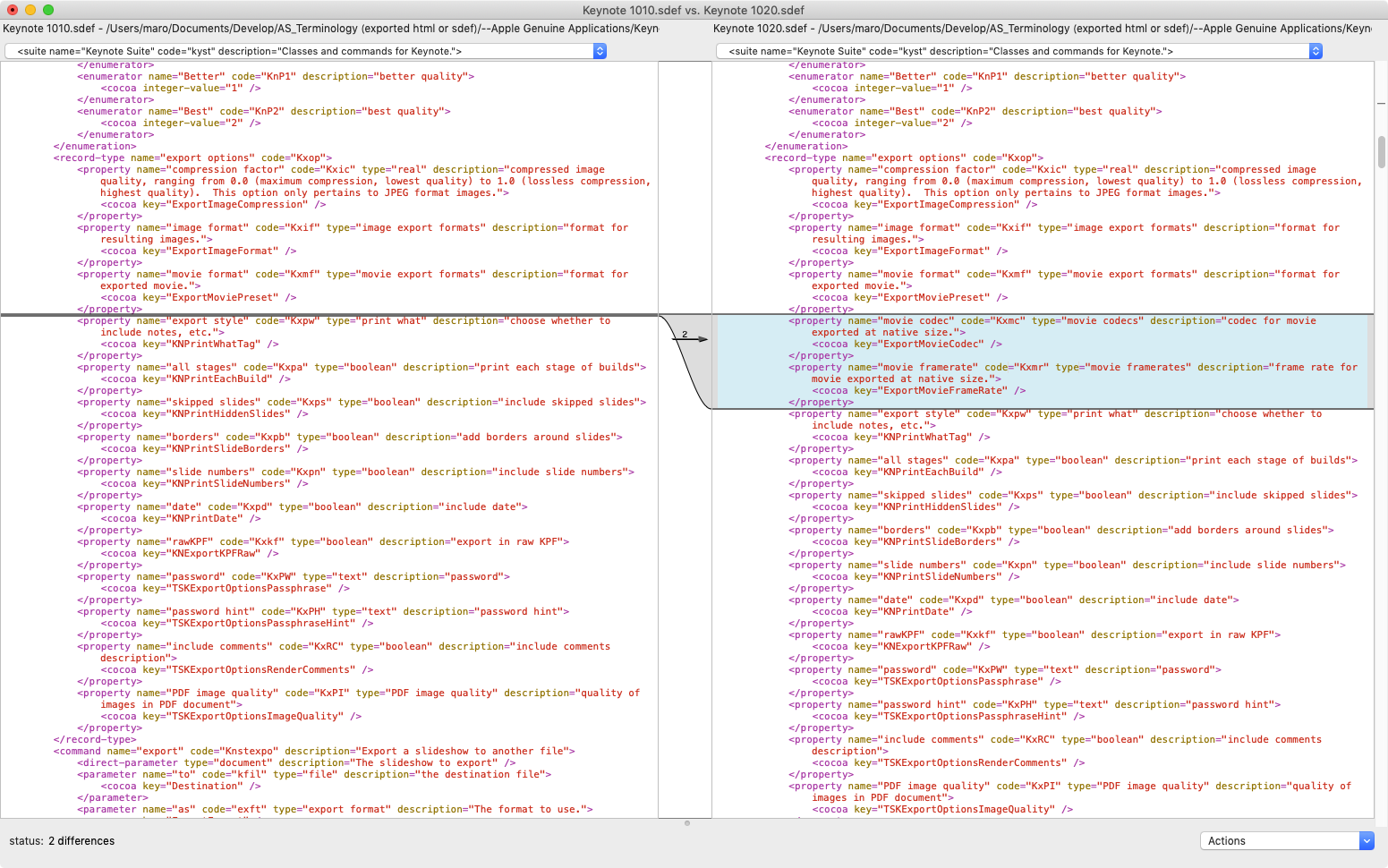

スクリプトエディタでAppleScript用語辞書を表示させた状態で、ファイル書き出しすると個別のsdefファイルとして保存できます。この状態のsdefにアプリのバージョン番号を付加して、バージョン履歴として保存しています。

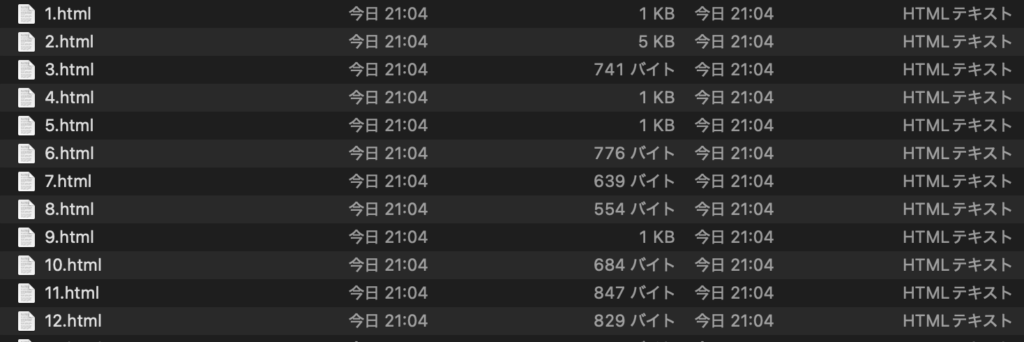

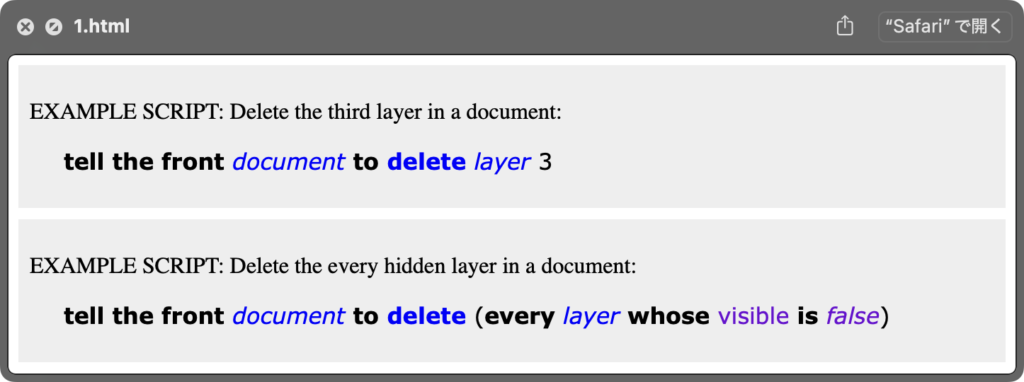

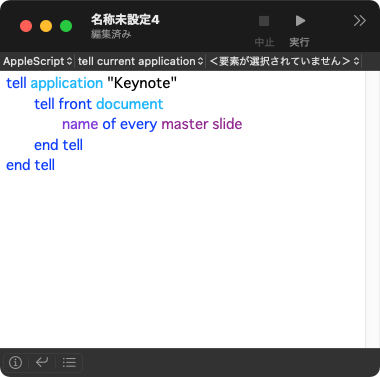

こうして保存しておいたsdef内のサンプルAppleScriptをHTMLとして書き出します。Pixelmator Proに58本のサンプルScriptが入っていたので、けっこうな分量になります。それを手作業で取り出すのは手間なので、Scriptで取り出すことにしました。

それを収集するために作ったのが本Scriptです。

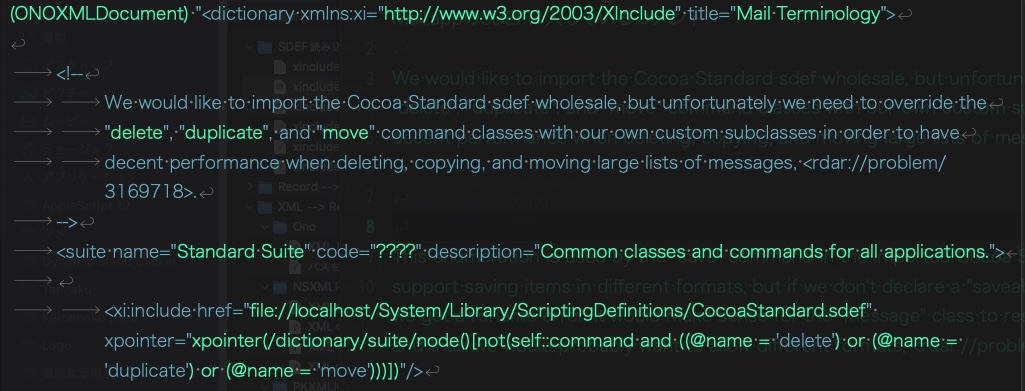

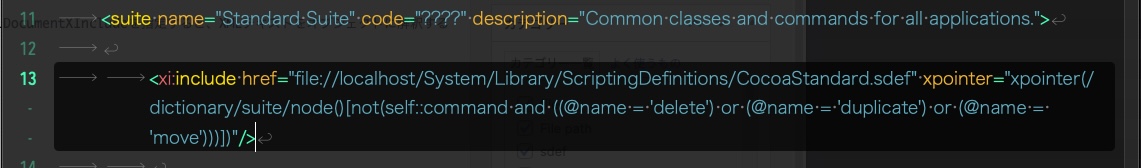

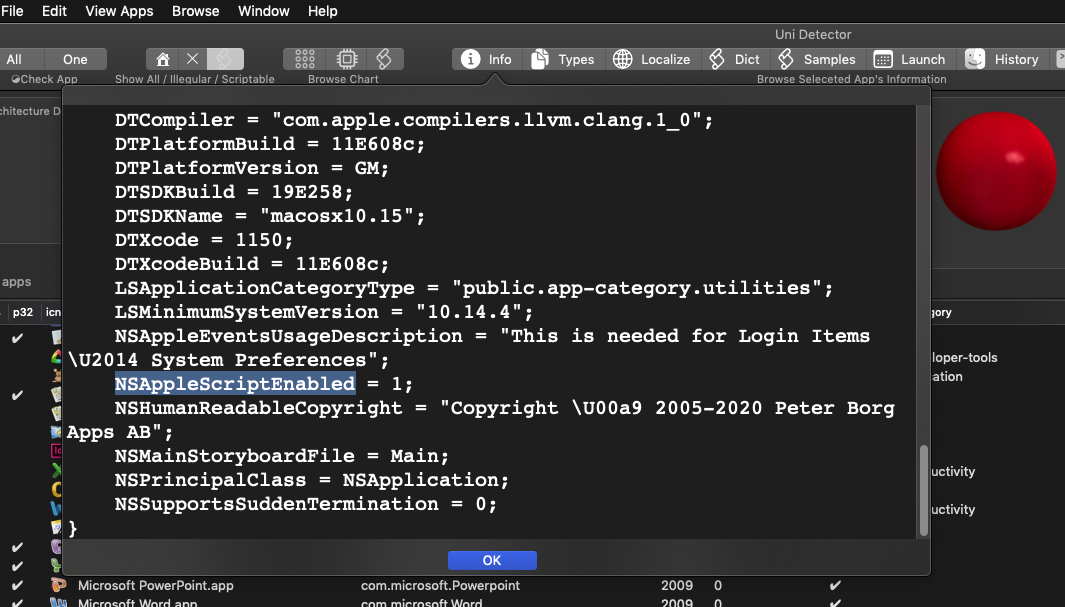

本来、スクリプトエディタで表示(xinclude解消+レンダリング)させたsdefを処理させるAppleScriptで、いちいちxincludeの展開を行わせるのは無意味なのですが、本Scriptはもともと「アプリのBundle IDを指定してsdefのパスを求めて処理する」ようになっていたため、仕様がとがりすぎて汎用性がいまひとつだったので、「スクリプトエディタで書き出したsdefを処理」するように書き換えたという経緯があるためです。説明したら余計にわからなくなったような、、、、

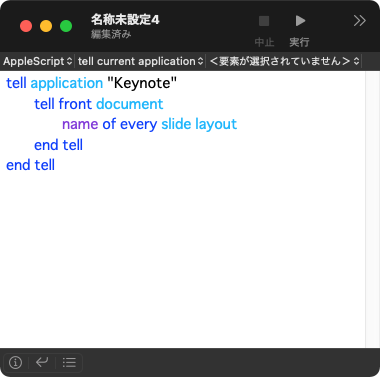

| AppleScript名:choose fileで指定したsdefを読み込み、sdef中のサンプル(用例)を個別にHTML書き出しする v2.scptd |

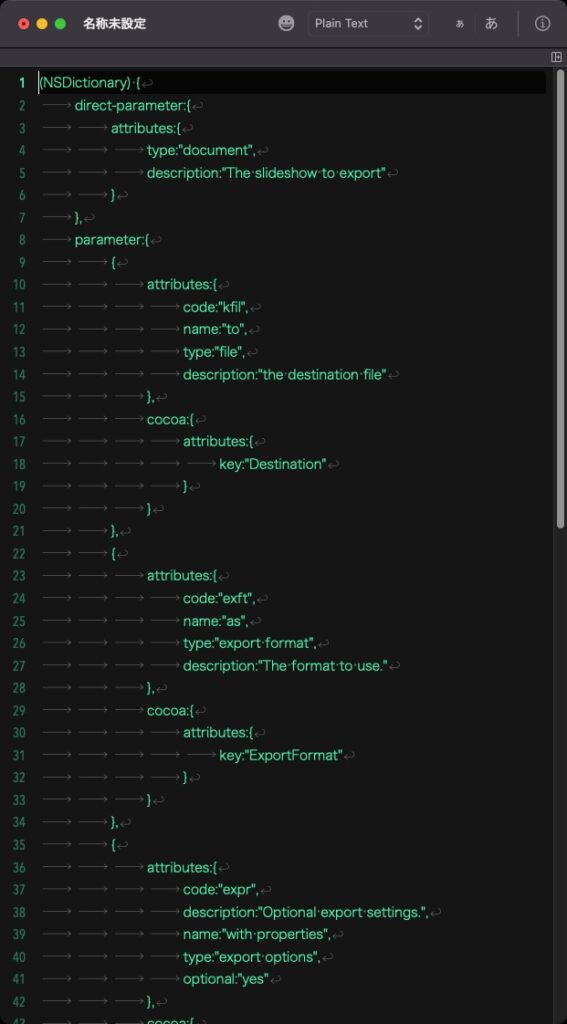

| — – Created by: Takaaki Naganoya – Created on: 2024/12/31 — – Copyright © 2022-2024 Piyomaru Software, All Rights Reserved — use AppleScript use framework "Foundation" use framework "AppKit" use scripting additions set sdefAlias to (choose file of type {"com.apple.scripting-definition"} with prompt "書き出したSDEFを選択") set sdefFullPath to (POSIX path of sdefAlias) –SDEF読み込み(Xincludeの展開が必要な状態) tell current application set theXML to read sdefAlias as «class utf8» end tell –NSXMLDocumentの生成、Xincludeを有効に set {theXMLDoc, theError} to current application’s NSXMLDocument’s alloc()’s initWithXMLString:theXML options:(current application’s NSXMLDocumentXInclude) |error|:(reference) set aDocStr to (theXMLDoc’s XMLData) set aDocStr2 to (current application’s NSString’s alloc()’s initWithData:(aDocStr) encoding:(current application’s NSUTF8StringEncoding)) as string set sampleList to (extractStrFromTo(aDocStr2, "<html>", "</html>") of me) set sampleCount to length of sampleList if sampleCount = 0 then return set outFol to POSIX path of (choose folder with prompt "Select Output Folder") set aCount to 1 repeat with i in sampleList set j to (contents of i) if j is not equal to "" then set j1 to decodeCharacterReference(j) of me set j2 to "<!DOCTYPE html><html><meta charset=utf-8><title>" & (aCount as string) & "</title><body>" & j1 & "</body></html>" set wPath to outFol & (aCount as string) & ".html" set fRes to writeToFileAsUTF8(j2, wPath) of me if fRes = false then error set aCount to aCount + 1 end if end repeat –指定パスからアプリケーションのScriptabilityをbooleanで返す on retAppSdefNameFromBundleIPath(appPath as string) set aDict to (current application’s NSBundle’s bundleWithPath:appPath)’s infoDictionary() set aRes to aDict’s valueForKey:"OSAScriptingDefinition" if aRes = missing value then return false set asRes to aRes as string return asRes as string end retAppSdefNameFromBundleIPath –指定文字と終了文字に囲まれた内容を抽出 on extractStrFromTo(aParamStr, fromStr, toStr) set theScanner to current application’s NSScanner’s scannerWithString:aParamStr set anArray to current application’s NSMutableArray’s array() repeat until (theScanner’s isAtEnd as boolean) set {theResult, theKey} to theScanner’s scanUpToString:fromStr intoString:(reference) theScanner’s scanString:fromStr intoString:(missing value) set {theResult, theValue} to theScanner’s scanUpToString:toStr intoString:(reference) if theValue is missing value then set theValue to "" –>追加 theScanner’s scanString:toStr intoString:(missing value) anArray’s addObject:theValue end repeat return (anArray as list) end extractStrFromTo on writeToFileAsUTF8(aStr, aPath) set cStr to current application’s NSString’s stringWithString:aStr set thePath to POSIX path of aPath set aRes to cStr’s writeToFile:thePath atomically:false encoding:(current application’s NSUTF8StringEncoding) |error|:(missing value) return aRes as boolean end writeToFileAsUTF8 –文字置換 on repChar(origText as string, targStr as string, repStr as string) set {txdl, AppleScript’s text item delimiters} to {AppleScript’s text item delimiters, targStr} set temp to text items of origText set AppleScript’s text item delimiters to repStr set res to temp as text set AppleScript’s text item delimiters to txdl return res end repChar –実体参照をデコード on decodeCharacterReference(aStr) set anNSString to current application’s NSString’s stringWithString:aStr set theData to anNSString’s dataUsingEncoding:(current application’s NSUTF16StringEncoding) set styledString to current application’s NSAttributedString’s alloc()’s initWithHTML:theData documentAttributes:(missing value) set plainText to (styledString’s |string|()) as string return plainText end decodeCharacterReference |

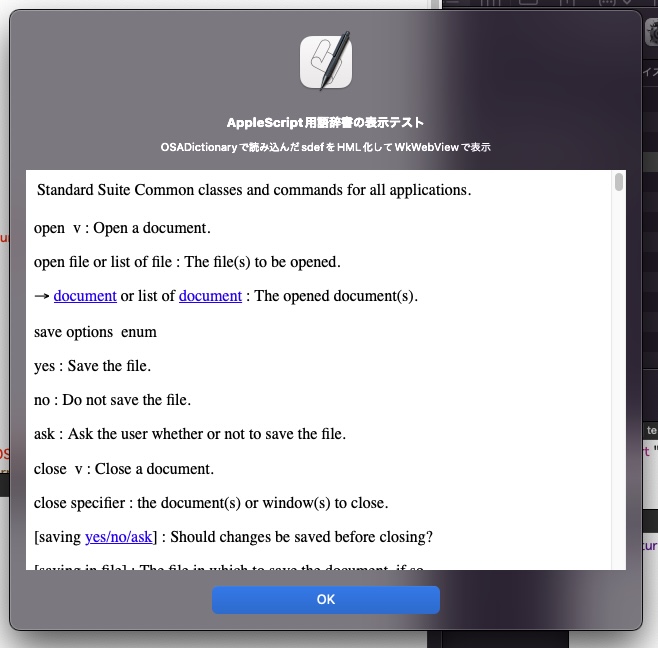

指定アプリケーションのAppleScript用語辞書(sdef)をHTMLに書き出すツール「AS Dictionary」は有用なツールです。もともと、hasがScriptingのための独自機構「

指定アプリケーションのAppleScript用語辞書(sdef)をHTMLに書き出すツール「AS Dictionary」は有用なツールです。もともと、hasがScriptingのための独自機構「