— Created 2018-09-26 by Takaaki Naganoya

— Modified 2018-12-14 by Takaaki Naganoya

— 2018 Piyomaru Software

use AppleScript version "2.5" — El Capitan (10.11) or later

use framework "Foundation"

use scripting additions

use bPlus : script "BridgePlus" –https://www.macosxautomation.com/applescript/apps/BridgePlus.html

property NSArray : a reference to current application’s NSArray

property NSSortDescriptor : a reference to current application’s NSSortDescriptor

load framework

set aTargName to "曲のアーティスト名を変更"

–set aTargName to "<満喜子>さんの実家から半径300メートル以内にあるコンビニを取得"

–set aTargName to "Finderで選択中のAI書類上の「製品名」レイヤーから抜き出したコードをもとにスペック情報をGoogle Spreadsheet「製品コード表」から展開して保存。"

set aList to parseJ(aTargName, true) of me

–> {"Finder", "で", "選択", "中", "の", "AI", "書類", "上", "の", "「", "製品名", "」", "レイヤー", "から", "抜き出し", "た", "コード", "を", "もと", "に", "スペック", "情報", "を", "Google", " ", "Spreadsheet", "「", "製品コード表", "」", "から", "展開", "し", "て", "保存", "。"}

return aList

set aTargName to "私の名前は「長野谷」です。"

set aList to parseJ(aTargName, true) of me

–> {"私", "の", "名前", "は", "「", "長野谷", "」", "です", "。"}

–カッコのネスティングとクロス(エラー)については、処理せずにそのまま出力

on parseJ(aTargStr as string, pickupPhraseByBracketPair as boolean)

copy aTargStr to tStr

set cList to characters of tStr

set wList to words of tStr

set cLen to length of cList

set w2List to {}

set w3List to {}

set aCount to 0

set lastPos to 0

repeat with i in wList

set j to contents of i

using terms from scripting additions

set anOffset to offset of j in tStr

end using terms from

if anOffset is not equal to 1 then

set aChar to character (lastPos + 1) of aTargStr

set the end of w3List to {wordList:aChar, characterList:{aChar}, startPos:(lastPos + 1), endPos:(lastPos + 1)}

end if

set aLen to length of j

set w2List to w2List & (characters of j)

set startPointer to (anOffset + aCount)

set endPointer to (anOffset + aCount + aLen – 1)

set the end of w3List to {wordList:j, characterList:(characters of j), startPos:startPointer, endPos:endPointer}

set trimStart to (anOffset + aLen)

if trimStart > (length of tStr) then

set trimStart to 1

end if

set tStr to text trimStart thru -1 of tStr

set aCount to aCount + anOffset + aLen – 1

copy endPointer to lastPos

end repeat

–句読点など。文末の処理

if endPointer is not equal to cLen then

set the end of w3List to {wordList:tStr, characterList:(characters of tStr), startPos:(lastPos + aCount), endPos:aLen}

end if

set bArray to sortRecListByLabel((w3List), "startPos", true) of me

set cArray to (bArray’s valueForKeyPath:"wordList") as list

–カッコでくくった範囲を1つの塊として連結する

set bracketList to {"「", "」", "『", "』", "【", "】", "《", "》", "〈", "〉", "(", ")"}

set bList to jointItemsBetweenBrackets(cArray, bracketList) of me

return bList

end parseJ

–リストに入れたレコードを、指定の属性ラベルの値でソート

on sortRecListByLabel(aRecList as list, aLabelStr as string, ascendF as boolean)

set aArray to NSArray’s arrayWithArray:aRecList

set sortDesc to NSSortDescriptor’s alloc()’s initWithKey:aLabelStr ascending:ascendF

set sortDescArray to NSArray’s arrayWithObject:sortDesc

set sortedArray to aArray’s sortedArrayUsingDescriptors:sortDescArray

return sortedArray

end sortRecListByLabel

on offset of bArg in anArg

set aClass to class of anArg

set bClass to class of bArg

if {aClass, bClass} = {text, text} then –case 1

return getOffset(anArg, bArg) of me

else if {aClass, bClass} = {list, list} then –case 2 (The target case)

return execOffsetList(bArg, anArg) of me

else if {aClass, bClass} = {text, list} then –case 3 (Illegular case)

return execOffsetList(bArg, {anArg}) of me

else if {aClass, bClass} = {list, text} then –case 4 (Illegular case)

return execOffsetList({bArg}, anArg) of me

end if

end offset

–1D List同士のoffset演算を行うルーチンの本体

on execOffsetList(aList as list, bList as list)

set resList to {}

repeat with i in aList

set j to contents of i

set aCount to 1

repeat with ii in bList

set jj to contents of ii

if jj = j then

set the end of resList to aCount

exit repeat

end if

set aCount to aCount + 1

end repeat

end repeat

–見つかったItem No.が連続値かどうかチェック

set sRes to chkSequential(resList) of me

if sRes = true then

return contents of first item of resList

else

return false

end if

end execOffsetList

–与えられた1D Listが連続値かどうかをチェックする

on chkSequential(aList)

if length of aList = 1 then return true

if aList = {} then return false

set aFirst to first item of aList

set aList to rest of aList

repeat with i in aList

set j to contents of i

if j is not equal to (aFirst + 1) then

return false

end if

copy j to aFirst

end repeat

return true

end chkSequential

–テキスト同士のoffset ofを(2.5x fasterで)実行する

on getOffset(str, searchStr)

set d to divideBy(str, searchStr)

if (count d) is less than 2 then return 0

return (length of item 1 of d) + 1

end getOffset

on divideBy(str, separator)

set delSave to AppleScript’s text item delimiters

set the AppleScript’s text item delimiters to separator

set strItems to every text item of str

set the AppleScript’s text item delimiters to delSave

return strItems

end divideBy

–カッコでくくった範囲を1つの塊として連結する

on jointItemsBetweenBrackets(aList as list, bracketList as list)

load framework

–リスト内のブラケット位置の検出

set aRes to (current application’s SMSForder’s indexesOfItems:bracketList inArray:aList inverting:false) as list

–> {9, 12, 15, 18, 22, 25, 27, 29}–0 based

if aRes = {} then return aList

–位置情報リストを開始位置, 終了位置のペアの2D Listに変換する

set cList to (current application’s SMSForder’s subarraysFrom:(aRes) groupedBy:2 |error|:(missing value)) as list

–> {{9, 12}, {15, 18}, {22, 25}, {27, 29}}–0 based

–カッコの位置がクロスしていないかチェック(入れ子状態はエラーになる)

set dRes to checkCrossRange(cList) of me

if dRes = false then return aList

set ccList to reverse of cList –順次、ブラケットに囲まれた要素を連結していくので、アイテム数が随時変化する。アイテム番号が狂わないよう後方から処理する必要がある。そのために、リストの要素を逆順に組み替える

–> {{27, 29}, {22, 25}, {15, 18}, {9, 12}}–0 based

—

copy aList to aaList

repeat with i in ccList

copy i to {s2Dat, e2Dat}

set s2Dat to s2Dat + 1 –Array index conversion from 0 to 1 based

set e2Dat to e2Dat + 1 –Array index conversion from 0 to 1 based

set tmp1 to items 1 thru s2Dat of aaList

set tmp2 to (items (s2Dat + 1) thru (e2Dat – 1) of aaList) as string

set tmp3 to items e2Dat thru -1 of aaList

set aaList to tmp1 & tmp2 & tmp3

end repeat

return aaList

end jointItemsBetweenBrackets

–{始点, 終点}のペアの2D Listが違いにクロスしていないかチェック

on checkCrossRange(aList as list)

set rList to {}

repeat with i in aList

copy i to {sRange, eRange}

set tmpRange to current application’s NSMakeRange(sRange, eRange – sRange + 1)

set the end of rList to tmpRange

end repeat

repeat with ii in rList

set jj to contents of ii

repeat with i in rList

set j to contents of i

if jj is not equal to j then

set aRes to current application’s NSIntersectionRange(jj, j)

if aRes is not equal to {location:0, |length|:0} then

return false

end if

end if

end repeat

end repeat

return true

end checkCrossRange |

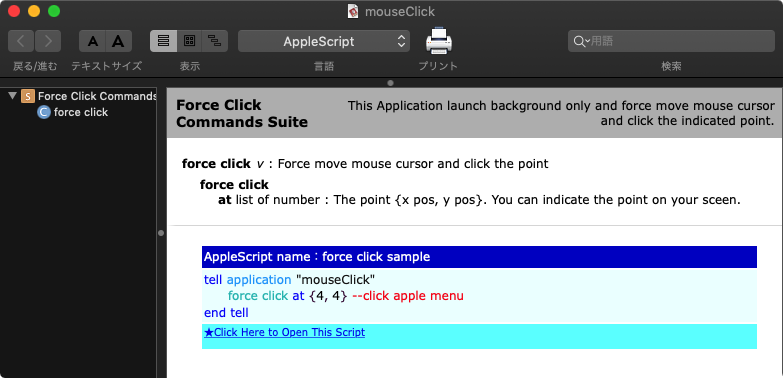

![]() マウスカーソルを指定座標に強制的に移動させて、マウスクリック(プレス)を行う補助アプリケーション+呼び出しAppleScriptです。

マウスカーソルを指定座標に強制的に移動させて、マウスクリック(プレス)を行う補助アプリケーション+呼び出しAppleScriptです。