—

– Created by: Takaaki Naganoya

– Created on: 2023/08/17

—

– Copyright © 2023 Piyomaru Software, All Rights Reserved

—

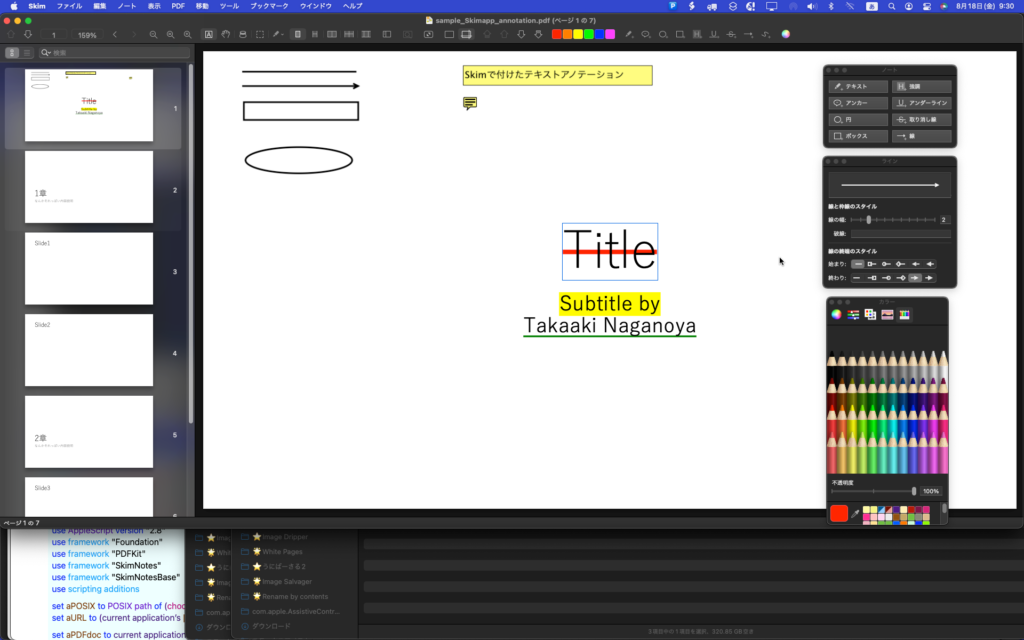

use AppleScript version "2.8"

use framework "Foundation"

use framework "PDFKit"

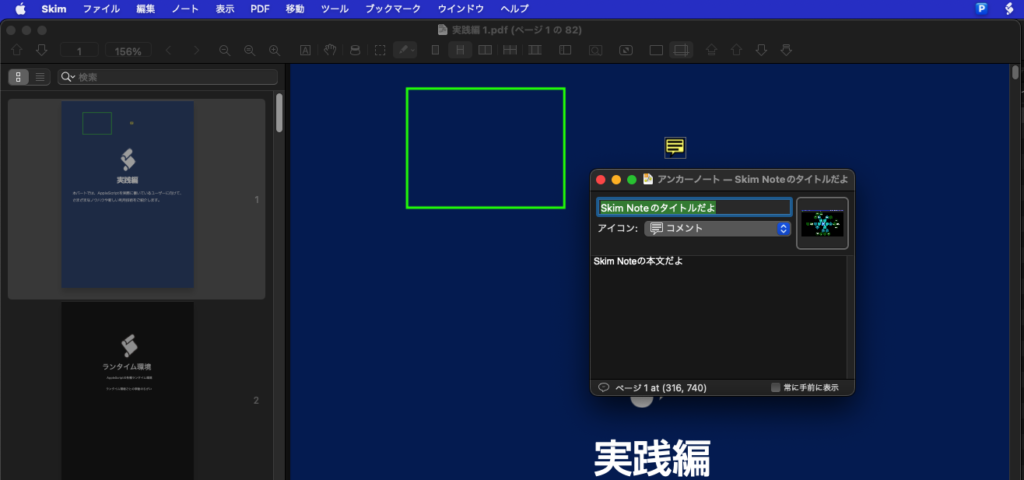

use framework "SkimNotes"

use framework "SkimNotesBase"

use scripting additions

set aPOSIX to POSIX path of (choose file of type {"com.adobe.pdf"})

set aURL to (current application’s |NSURL|’s fileURLWithPath:aPOSIX)

set aPDFdoc to current application’s PDFDocument’s alloc()’s initWithURL:aURL readSkimNotes:true

set pCount to aPDFdoc’s pageCount()

repeat with ii from 0 to (pCount – 1)

log ii –Page Count

set firstPage to (aPDFdoc’s pageAtIndex:ii)

–> (PDFPage) PDFPage, label 1

set anoList to (firstPage’s annotations()) as list

if anoList is not equal to {} then

repeat with i in anoList

set j to contents of i

log j

(*(SKNPDFAnnotationNote) Type: ’/Text’, Bounds: (320, 737) [16, 16]\n*)

set aType to (j’s type()) as string

log aType

(*Note*)

if aType = "Note" then

set cVal to j’s |contents|() as string

log cVal

(*Skim Noteのタイトルだよ Skim Noteの本文だよ\n\n*)

set cVal to j’s iconType()

log cVal

(*0*)

set dVal to j’s isSkimNote() as boolean

log dVal

(*true*)

if dVal = true then

set eVal to j’s |string|()

log eVal

(*(NSString) "Skim Noteのタイトルだよ"*)

set fVal to j’s SkimNoteProperties()

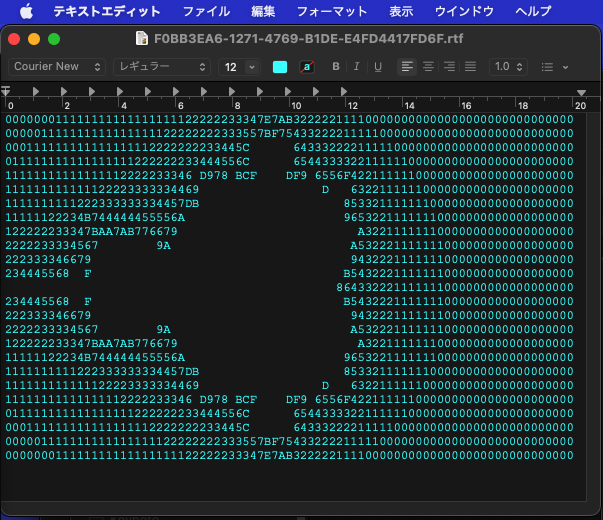

(*(NSDictionary) {bounds:"{{308, 732}, {16, 16}}", color:(NSColorSpaceColor) sRGB IEC61966-2.1 colorspace 1 1 0.5 1, userName:"Takaaki Naganoya2", modificationDate:(NSDate) "2023-08-17 14:38:39 +0000", image:<NSImage 0x6000067d32a0 Size={1920, 1200} RepProvider=<NSImageArrayRepProvider: 0x6000015034a0, reps:(\n "NSBitmapImageRep 0x600003eb85b0 Size={1920, 1200} ColorSpace=(not yet loaded) BPS=8 BPP=(not yet loaded) Pixels=1920×1200 Alpha=YES Planar=NO Format=(not yet loaded) CurrentBacking=nil (faulting) CGImageSource=0x600001089360"\n)>>, contents:"Skim Noteのタイトルだよ", text:(NSConcreteAttributedString) Skim Note{\n NSFont = ""Helvetica 12.00 pt. P [] (0x11f597610) fobj=0x139642430, spc=3.33"";\n NSParagraphStyle = "Alignment 0, LineSpacing 0, ParagraphSpacing 0, ParagraphSpacingBefore 0, HeadIndent 0, TailIndent 0, FirstLineHeadIndent 0, LineHeight 0/0, LineHeightMultiple 0, LineBreakMode 0, Tabs (\n 28L,\n 56L,\n 84L,\n 112L,\n 140L,\n 168L,\n 196L,\n 224L,\n 252L,\n 280L,\n 308L,\n 336L\n), DefaultTabInterval 0, Blocks (null), Lists (\n), BaseWritingDirection -1, HyphenationFactor 0, TighteningForTruncation NO, HeaderLevel 0 LineBreakStrategy 0 PresentationIntents (\n) ListIntentOrdinal 0 CodeBlockIntentLanguageHint ’(null)’";\n}の本文だよ\n\n{\n NSFont = ""HiraginoSans-W3 12.00 pt. P [] (0x11f597610) fobj=0x11f5277a0, spc=4.00"";\n NSParagraphStyle = "Alignment 0, LineSpacing 0, ParagraphSpacing 0, ParagraphSpacingBefore 0, HeadIndent 0, TailIndent 0, FirstLineHeadIndent 0, LineHeight 0/0, LineHeightMultiple 0, LineBreakMode 0, Tabs (\n 28L,\n 56L,\n 84L,\n 112L,\n 140L,\n 168L,\n 196L,\n 224L,\n 252L,\n 280L,\n 308L,\n 336L\n), DefaultTabInterval 0, Blocks (null), Lists (\n), BaseWritingDirection -1, HyphenationFactor 0, TighteningForTruncation NO, HeaderLevel 0 LineBreakStrategy 0 PresentationIntents (\n) ListIntentOrdinal 0 CodeBlockIntentLanguageHint ’(null)’";\n}, type:"Note", pageIndex:0, iconType:0}*)

set anImage to fVal’s image

log anImage

(*<NSImage 0x6000067cf700 Size={1920, 1200} RepProvider=<NSImageArrayRepProvider: 0x6000015182c0, reps:(\n "NSBitmapImageRep 0x600003effb10 Size={1920, 1200} ColorSpace=(not yet loaded) BPS=8 BPP=(not yet loaded) Pixels=1920×1200 Alpha=YES Planar=NO Format=(not yet loaded) CurrentBacking=nil (faulting) CGImageSource=0x60000105fa20"\n)>>*)

set colRes to fVal’s |color|

log colRes

(*(NSColorSpaceColor) sRGB IEC61966-2.1 colorspace 1 1 0.5 1*)

set tRes to fVal’s |text|

log tRes

(*(NSConcreteAttributedString) Skim Note{\n NSFont = ""Helvetica 12.00 pt. P [] (0x1296dd6e0) fobj=0x139642430, spc=3.33"";\n NSParagraphStyle = "Alignment 0, LineSpacing 0, ParagraphSpacing 0, ParagraphSpacingBefore 0, HeadIndent 0, TailIndent 0, FirstLineHeadIndent 0, LineHeight 0/0, LineHeightMultiple 0, LineBreakMode 0, Tabs (\n 28L,\n 56L,\n 84L,\n 112L,\n 140L,\n 168L,\n 196L,\n 224L,\n 252L,\n 280L,\n 308L,\n 336L\n), DefaultTabInterval 0, Blocks (null), Lists (\n), BaseWritingDirection -1, HyphenationFactor 0, TighteningForTruncation NO, HeaderLevel 0 LineBreakStrategy 0 PresentationIntents (\n) ListIntentOrdinal 0 CodeBlockIntentLanguageHint ’(null)’";\n}の本文だよ\n\n{\n NSFont = ""HiraginoSans-W3 12.00 pt. P [] (0x1296dd6e0) fobj=0x11f5277a0, spc=4.00"";\n NSParagraphStyle = "Alignment 0, LineSpacing 0, ParagraphSpacing 0, ParagraphSpacingBefore 0, HeadIndent 0, TailIndent 0, FirstLineHeadIndent 0, LineHeight 0/0, LineHeightMultiple 0, LineBreakMode 0, Tabs (\n 28L,\n 56L,\n 84L,\n 112L,\n 140L,\n 168L,\n 196L,\n 224L,\n 252L,\n 280L,\n 308L,\n 336L\n), DefaultTabInterval 0, Blocks (null), Lists (\n), BaseWritingDirection -1, HyphenationFactor 0, TighteningForTruncation NO, HeaderLevel 0 LineBreakStrategy 0 PresentationIntents (\n) ListIntentOrdinal 0 CodeBlockIntentLanguageHint ’(null)’";\n}*)

set sBounds to fVal’s |bounds|

log sBounds

(*(NSString) "{{308, 732}, {16, 16}}"*)

set uName to fVal’s userName

log uName

(*(NSString) "Takaaki Naganoya2"*)

set modRes to fVal’s modificationDate

log modRes

(*(NSDate) "2023-08-17 14:38:39 +0000"*)

end if

end if

end repeat

end if

end repeat

|