as anythingについてまとまった情報がなかったので、まとめておきました。結論めいたものはとくになく、ただ、手持ちの情報を並べてみただけの内容なのでご容赦ください。「これはこうあるべき!」とかいう提言とかは一切ありません。

割と最近なas anythingとの遭遇

つい最近まで、ながらく存在自体を知らなかったのが、このanythingという予約語です。

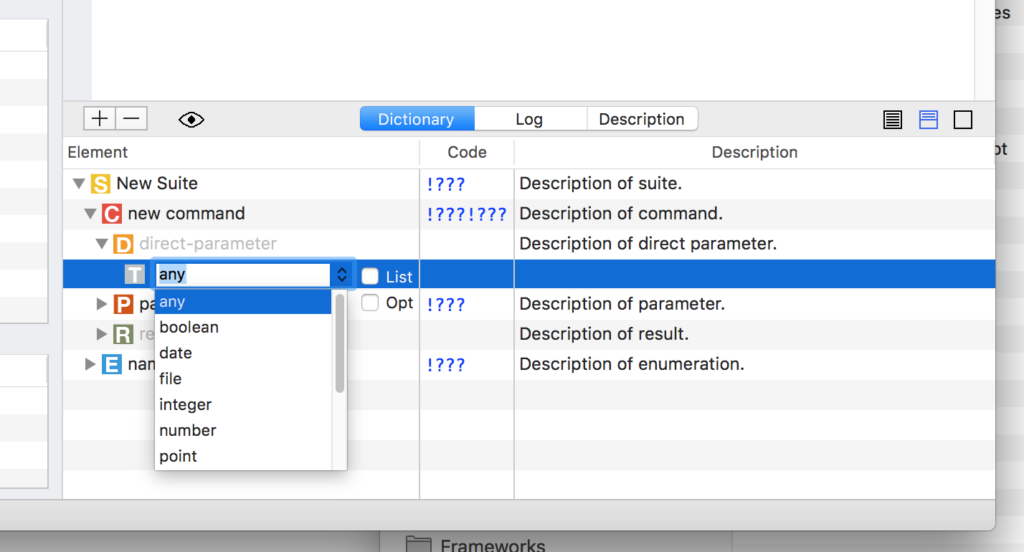

AppleScriptの用語辞書をASObjC Explorer 4で書いて試していたとき、パラメータの型に「any」というものが存在していることには気づいていましたが、それでも「anything」という予約語があることには気づきませんでした。

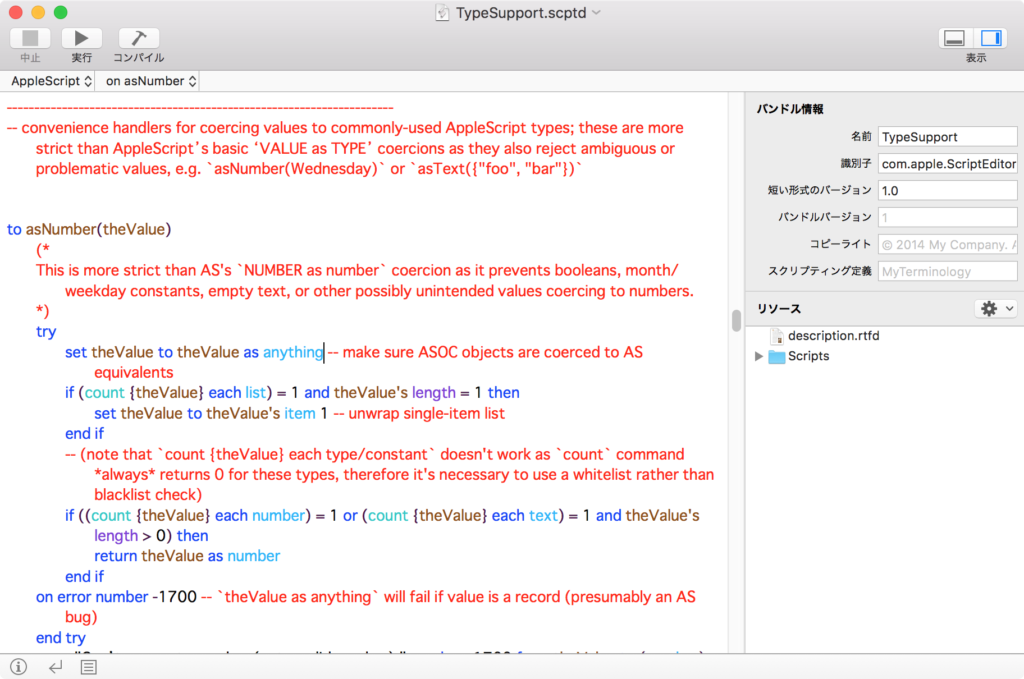

本格的に知ったのは、applescript-stdlibを漁っていたときです。

同ライブラリはトリッキーなScriptの記述方法の見本市みたいになっていて、内容自体の完全理解についてはサジを投げた状態でしたが、見たことのない記述にいろいろ行き当たりました(もっと読みやすく書いてほしかった ^ー^;;)。

delegateの呼び出し先にscriptオブジェクト内部のハンドラを指定したりと、「そんな書き方できるんだ。やらんけど」と、まるで古文書をひもとくような感覚(これを見ていると、こーゆー風にblocks構文をAppleScriptでも記述できればいいのに、と思います)。

そこで見つけた「as anything」表記。これは一体なんなんでしょう?

いい加減に使えてとても便利なas anything

実際に動かしてみたところ、「あーー、この機能昔から欲しかったわー」という内容でした。anonymous classとでもいうのでしょうか。castするときにclass名を指定しないワイルドカードなclassと理解しました。

「as anything」でAppleScriptのデータ型はそのまま、AppleScriptのデータ型にcast可能なCocoaのデータはAppleScriptのデータ型に変換。変換不能なCocoaのデータ型についてはそのまま、という処理をしてくれます。

# ただし要素数が1つのNSArrayをas anythingでAppleScript Objetに変換すると、listではなく中身のデータが取り出されてしまう(型が合わなくなる)ので、注意が必要とのこと(Thanks Shane!)

# なので、あらかじめNSArrayが返ってくることがわかっている場合には、as list。NSArrayか他のデータ(missing valueとか)が返ってくる場合には、as {missing value, list} などとするとよいでしょう

BridgePlus的にいえば、「ASify without BridgePlus」といったところでしょうか。CocoaとAppleScriptの間でデータをやりとりするのにえっらく都合がよかったのです。かくして、「as anything」を愛用しまくるスタイルが確立。

ただ、anythingは言語仕様のはざまで埋もれかけていた「枝葉末節」の中の一番の「枝葉」ともいうべき、言語仕様の極北。AppleScript Language Guideにも記載されていないほどの枝葉仕様。

AppleScriptObjCのプログラム中に書くと、予約語が用意されていないためか「as anything」が「as list of string or string」などと解釈されてしまいます(動作自体はanythingと同じ)。

anythingについては、Apple側がわりとぞんざいに仕様を放置していたきらいがあります。問題が起こらないかぎり放っておこう、と。as «class isot »のようにある日突然(Mac OS X 10.5で)消えてなくなったりしないかちょっと不安に感じたこともありましたが、一応まがりなりにも予約語が割り振られているので(生Apple Eventを記述させられないので)、そんなに簡単に消えないとは思います。

主要開発環境で足並みそろわず

雑に放置していたAppleに対して、この問題に正面から向き合っていた集団が存在します。それが、Script DebuggerのメーカーであるLate Night Softwareです。

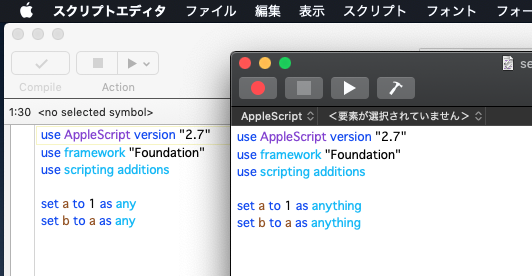

macOS 10.12や10.13上ではあいかわらずASOCのプログラムでは「as anything」が「as list of string or string」と解釈されますが、macOS 10.14で対応に差が出ました。

Script Debugger上では「anything」が「any」と解釈され、スクリプトエディタ上では「anything」と解釈されます。

macOS 10.14上でのスクリプトエディタで「as anything」が「as list of string or string」のように化けないのはいいと思います。ただ、Script DebuggerのメーカーであるLate Night Software側ではこれに「any」という別の予約語を割り振ったようで、、、、足並みがそろっていません。

一応、macOS 10.14上のスクリプトエディタv2.11上で「as anything」と記述したScriptを、同じくmacOS 10.14上のScript Debuggerに持っていくと「as any」と表示されます。いったん中間コードにコンパイルされたものは問題がないようです。

問題になるのは、Blogなどに掲載されている文字の状態のAppleScriptで、anythingについてはコンパイル(構文確認)時に気をつける必要がありそうです(メイン環境が10.14に移行していないのでちょっとまだ他人事)。

困ったときの古文書だより

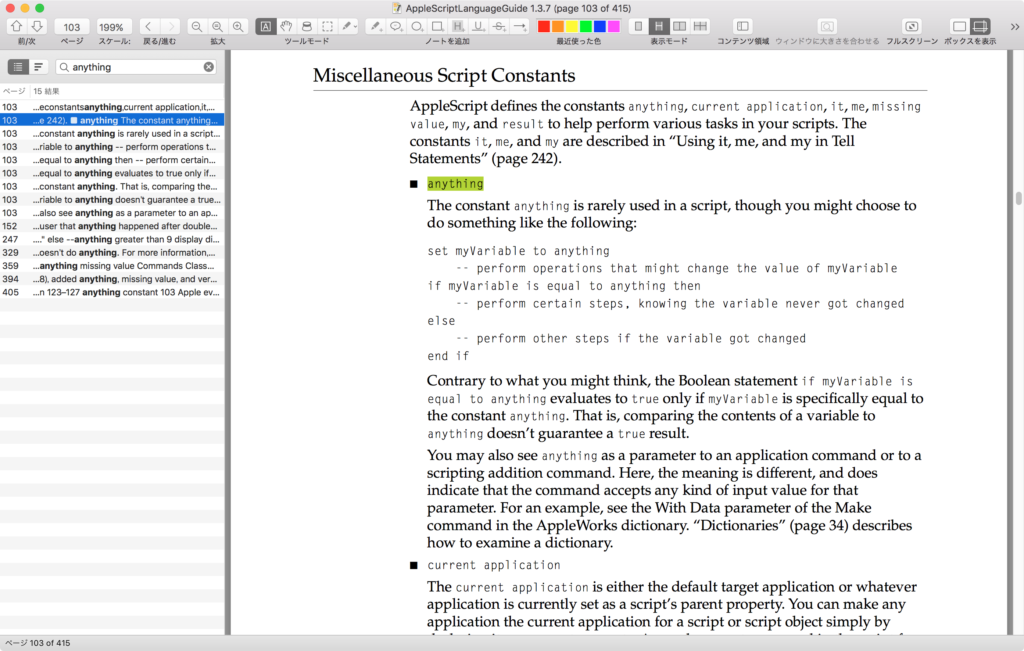

一応、現代AppleScriptのルーツの資料とされている「AppleScriptLanguageGuide 1.3.7」(1999/5/5)のPDFを確認してみると、けっこう悩ましい内容が記述されています。

自分はanythingをclassか何かだと思っていたのですが、そこには定数(constants)だと書かれています。AppleScript version 1.3.7のころには、missing value(不定値)みたいな運用が行われていたようです。

AppleのEngineering Teamの見解は?

匿名希望の方がApple Engineering Teamに問い合わせしたところ「そんなマイナーな予約語は使うな」という返答であったとか。その一方でmacOS 10.14で「anything」の「list or list of string」への解釈化けが抑止されたりしているわけで、いまひとつわかりにくいというのが現状です。